- 健康管理!教えて!!2025/11/05 19:20

タンパク質を加熱するとどうなる? 「熱変性」による立体構造の変化と色素の変化

タンパク質は、多くのアミノ酸が鎖のようにつながったひも状の構造(一次構造)が複雑に折りたたまれた立体的な構造をしています。この立体構造は、アミノ酸とアミノ酸の間に働く「水素結合」という力で保たれていますが、熱にさらされると水素結合が切断され、立体的な構造が破壊されてしまいます(一次構造は破壊されません)。そして、一度破壊されると元に戻ることは不可能です。これをタンパク質の「熱変性」と呼びます。熱変性によってタンパク質の立体構造が崩れると、大きな2つの変化が起こります。

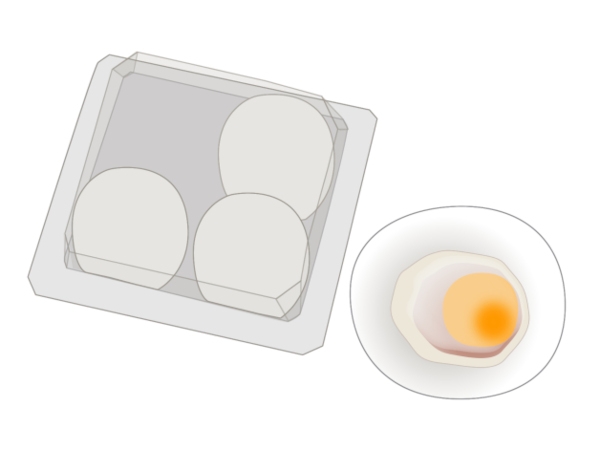

1つ目は、たんぱく質の「凝固」です。例えば、卵を加熱してゆで卵にするのは、典型的な熱変性です。卵白と卵黄では変性温度が異なり、卵黄の方が組成が複雑な分だけ低温で変性します。そのため、80℃程度の低温で長時間置くと、デリケートな卵黄だけが固まった温泉卵になるのです。

2つ目は、消化への影響です。タンパク質は、熱変性させることで消化酵素(ペプシンなど)による分解を受けやすくなり、消化しやすくなります。熱変性していないタンパク質には消化酵素が働きにくいため、生肉や生卵は消化に悪いといわれています。

また、タンパク質は加熱によって色素の変化も起こります。その代表的な食材が肉です。肉の赤い色は、ヘモグロビンとミオグロビンが関係しています。血抜きをした後の肉の色は、本来は筋肉中の色素タンパク質であるミオグロビンによって暗赤色をしています。しかし、スーパーなどで見かける肉の色が鮮赤色に見えるのは、ミオグロビンが空気に触れてオキシミオグロビンに変化しているからです。

そして、肉を加熱すると、一般的に灰褐色に変化します。これは、加熱によってグロビン(タンパク質)が熱変性を起こし、色素の保護作用を失って酸化が進み、メトミオグロモーゲン(灰褐色)になるからです。(監修:健康管理士一般指導員)