- Study&Work2025/09/05 21:30

ヨコハマ未来創造会議、アップサイクル紙糸を用いた暑熱対策プロダクトを発表、神奈川大学道用ゼミの学生とダイイチが共創

“環境共生社会”の共創を目指すヨコハマ未来創造会議は、神奈川大学道用ゼミをメンバーに加え、ダイイチと共創した「“地産地環”暑熱対策×アップサイクルプロダクト開発」の発表会を9月3日に開催した。発表会では、今回の共創プロジェクトで開発・製作した「フード付きTシャツ&ポーチ」「扇子」「晴雨兼用傘」の各プロダクトについて開発秘話やエピソードを紹介した他、傘シェアリングサービス「アイカサ」との連携など今後の展開について説明した。また、サーモカメラを用いた「晴雨兼用傘」による暑熱対策のデモンストレーションも実施した。

ヨコハマ未来創造会議は、横浜市上瀬谷で開催される「GREEN×EXPO 2027」を契機に、20年・30年先の社会を担う現在の大学生や企業の若手社員といった若者が、環境にやさしい生活や社会を目指して議論し、アクションを起こすきっかけとなるプラットフォームとして発足。GREEN×EXPO 2027の場において、活動成果を発信することをマイルストーンに、約150名の若者が活動している。今年度からは、GREEN×EXPO 2027に向け、若者が企業・地域などと“共創”して、環境と共生するアクションを生み出しながら、まち全体を盛り上げていく共創プロジェクトを展開しており、その第1弾としてスタートしたのが「“地産地環”暑熱対策×アップサイクルプロダクト開発」となる。

同プロジェクトでは、“資源を「地産地環」させ酷暑課題に取り組む”をミッションに掲げ、神奈川大学道用ゼミとダイイチがタッグを組み、暑熱対策とアップサイクルをかけ合わせたプロダクト開発に取り組んできた。ダイイチ 次長の柳下元紀氏は、「当社は、『人と環境を調和する』ことを企業理念に掲げ、さまざまな企業課題の解決につながるユニフォームの企画・製造・販売を行っている。今回、ユニフォーム事業のサステナブルな取り組みの一環として、この共創プロジェクトに参画。アップサイクルした『紙糸』を使用した生地を用いて、暑熱対策プロダクトを製作した」と、共創プロジェクトに参画した経緯を語る。「アップサイクル紙糸は、従来の紙糸とは異なり、紙資源と未利用間伐材を再生紙化し、細かく裁断して撚りを加えることで紙糸化したもの。紙資源には、リサイクル率の低い使用済み紙パッケージを使用。また、未利用間伐材は、横浜市が保有する山梨県道志村の水源林の間伐材を実際に活用している。このアップサイクル紙糸を素材に利用することで、資源循環と環境負荷低減に貢献することができる」と、開発プロダクトに使用したアップサイクル紙糸について説明した。

続いて、神奈川大学道用ゼミの大久保樹氏が、ダイイチとの共創プロジェクトの概要について紹介した。「私たちのゼミでは、世の中を観察分析し、持続可能な社会のために何が必要かを考え、個性あふれる自由な発想を3Dプリンタなどのデジタル技術で形にしている。今回の共創プロジェクトでは、アップサイクル紙糸が有する断熱性や吸放湿性などの特性に着目。GREEN×EXPO 2027においても喫緊の課題となる暑熱環境への適応を掲げ、アップサイクル紙糸を活用した暑熱対策プロダクトの開発をスタートした」とのこと。「プロジェクトは、今年5月下旬に立ち上がり、3Dプリンタなどのデジタル機器を活用しながら7月にはアイデア・プロトタイプを作製。そのアイデア・プロトタイプをもとにして、さらにゼミの学生とダイイチがブラッシュアップを行い暑熱対策×アップサイクルのプロダクトを開発した」と、プロダクト開発に至るプロセスを教えてくれた。

今回の共創プロジェクトで開発・製作した暑熱対策プロダクトは、「フード付きTシャツ&ポーチ」「扇子」「晴雨兼用傘」の3アイテム。「フード付きTシャツ&ポーチ」は、“自分でつくるクールなスポットの創出”をテーマに製作したプロダクト。GREEN×EXPO 2027の会場スタッフが実際に着用することを想定しており、暑熱対策についてサーモカメラでの検証も実施している。

同プロダクトのアイデア・プロトタイプ作製を手がけた神奈川大学道用ゼミの粟野友結氏は、「デザイン面では、横浜市の花であるバラを象徴するコサージュをアップサイクル紙糸で作り、Tシャツの好みの場所に自由につけられるようにした。また、フード付きのTシャツにすることで、首周りを直射日光から避けられるように工夫した。サーモカメラでの実証実験でも、アップサイクル紙布のフードをかぶった人では断熱効果が認められた」と、プロダクトへのこだわりを語った。

「扇子」は、“涼しさも、センスも、ひとあおぎで”をテーマに、アップサイクル紙糸の特性である軽量性・断熱性を活かして製作したプロダクト。一般的な紙の扇子と比べて、扇が厚くなるため、骨の数を減らすことで持ち運びやすくしている。同プロダクトのアイデア・プロトタイプ作製を手がけた神奈川大学道用ゼミの大久保樹氏は、「プロトタイプ作製では、3Dプリンタを使って扇子の骨の部分を作り、試行錯誤を重ねた。当初は、扇子の新たなデザイン提案として、紙布部分を骨から取り外して付け替えられる仕様を目指していたが、我々の技術では実現に至らなかった。そのため、ダイイチには、豊富なデザインの扇子を製作してもらった」と、開発秘話を明かしてくれた。

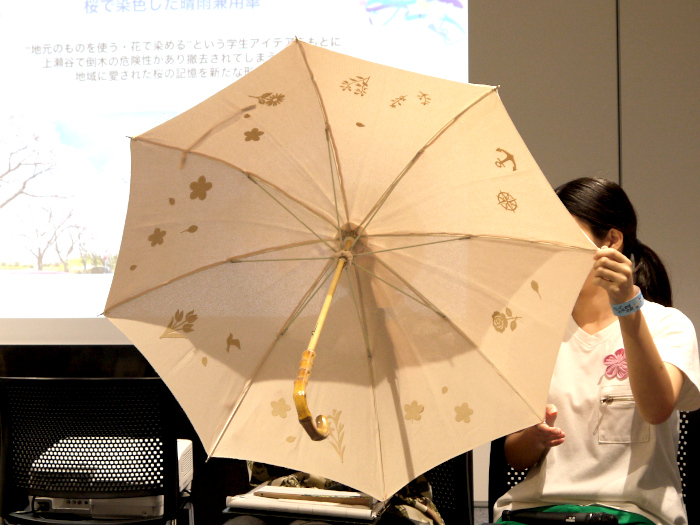

「晴雨兼用傘」は、“傘を濡らし気化熱でさらに涼しくする”という着想をもとに製作したプロダクト。アップサイクル紙糸100%で作られており、撥水加工を施すことで多少の雨であれば使える仕様となっている。傘の内側には、レザーカッターでレース風にデコレーションするという学生のアイデアが取り入れらている。

同プロダクトのアイデア・プロトタイプ作製を手がけた神奈川大学道用ゼミの徳永彩七氏は、「私たちのチームは全員が女性だったので、可愛さや楽しさを表現できるプロダクトにしようと思い、晴雨兼用の傘にレースを施すことを考えた。しかし、紙布は時間的にも強度的にもレースにするのが難しかったため、紙布にレーザーカッターを当てて、レース風にデコレーションすることにした。レーザーカッターはデザインが自由にできるので、横浜をモチーフにして、いろいろなデザインが楽しめる晴雨兼用傘を作ることができた」と、可愛くて楽しい暑熱対策プロダクトが完成したと笑顔を見せていた。

なお、特別プロダクトとして、上瀬谷の桜で染色した晴雨兼用傘も製作したとのこと。この晴雨兼用傘は、“地元のものを使う・花で染める”という学生アイデアをもとに、上瀬谷で倒木の危険性があり、撤去されてしまう桜を活用し、紙布を染色したという。「地域に愛された桜の記憶を、新たな形で継承していく」との想いが込められている。

そして、今回製作した晴雨兼用傘の今後の展開として、傘シェアリングサービス「アイカサ」との連携を開始することを発表した。「アイカサ」を運営するNature Innovation Group COOの勝連滉一氏は、「『アイカサ』では、突発的な雨でもビニール傘をその都度購入することなく、駅や街中で傘を借り、雨が止んだら最寄りのポットに返却することで、便利さと使い捨て傘ゼロを目指している。今回の共創プロジェクトとの連携では、相模鉄道・相鉄本線の瀬谷駅のアイカサ機器に晴雨兼用傘を設置し、市民の人たちにもレンタルしてもらえるよう調整を進めている。晴雨兼用傘にICチップや保護キャップなどを取り付けるなど、アイカサ機器での運用に必要な準備ができしだい設置していく」と、アップサイクル紙糸で製作した晴雨兼用傘のレンタルを通じてリサイクルへの意識を高めていきたい考えを示した。

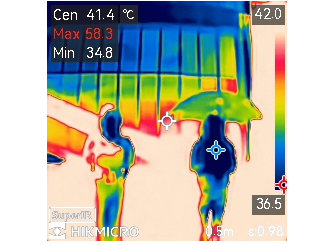

発表会の最後には、サーモカメラを用いた晴雨兼用傘による暑熱対策のデモンストレーションが行われた。デモンストレーションでは、晴雨兼用傘を差した人と、差していない人をサーモカメラで撮影し、温度を比較した。

この結果、晴雨兼用傘を差していない人はサーモカメラに白く映り高温になっていたが、晴雨兼用傘を差した人は緑~濃紫色に映り、温度の上昇が抑えられていることが示された。

ヨコハマ未来創造会議=https://next-gen.city.yokohama.lg.jp/

神奈川大学道用ゼミ=https://doyolab.net/

ダイイチ=https://www.un-daiichi.co.jp/

アイカサ=https://www.i-kasa.com/

- #GREEN×EXPO 2027

- #Nature Innovation Group

- #アイカサ

- #アップサイクル紙糸

- #イベント

- #サーモカメラ

- #ダイイチ

- #フード付きTシャツ&ポーチ

- #ヨコハマ未来創造会議

- #共創プロジェクト

- #地産地環

- #扇子

- #晴雨兼用傘

- #暑熱対策プロダクト

- #神奈川大学道用ゼミ