- Health&Medical2025/07/10 13:55

「胃の不調」に関する緊急調査、慢性的な胃の不調による経済損失額は年間8000億円超、推計847万人が「仕事に行けない」ほど深刻

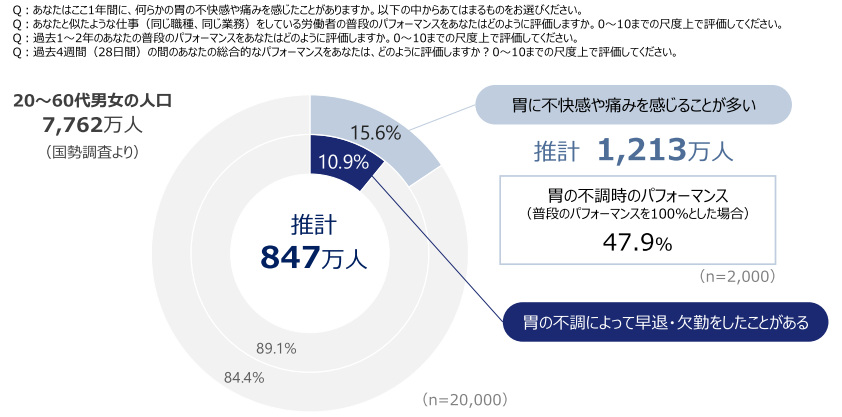

生活者の“健康と暮らし”に関する情報を発信するポータルサイト「マイライフニュース」を運営するヒューマン・データ・ラボラトリは、胃の不調が最も増えるとされている「夏」を目前に、“胃の不調”によるパフォーマンス低下や経済損失実態を明らかにするため、20代~60代男女2万人を対象にアンケート調査を行った (実施時期:5月14日~16日)。調査の結果、「長引く・繰り返す胃の不快感」があると回答した人は15.6%となり、推計1213万人が慢性的な胃の不調に悩んでいることがわかった。また、慢性的な胃の不調によって、仕事を早退・欠勤した経験がある人は10.9%と推計847万人に達し、その経済損失は年間8000億円を超えることが判明した。さらに今回、慢性的な胃の不調を抱えている人の中から2000人を抽出し、胃の不調時における仕事のパフォーマンスを聞くと、通常時の半分以下にまで低下しており、花粉症・生理痛・頭痛と同程度のパフォーマンス低下を実感していることが明らかになった。この調査結果を受け、川西市立総合医療センター 総長の三輪洋人先生に話を聞いた。

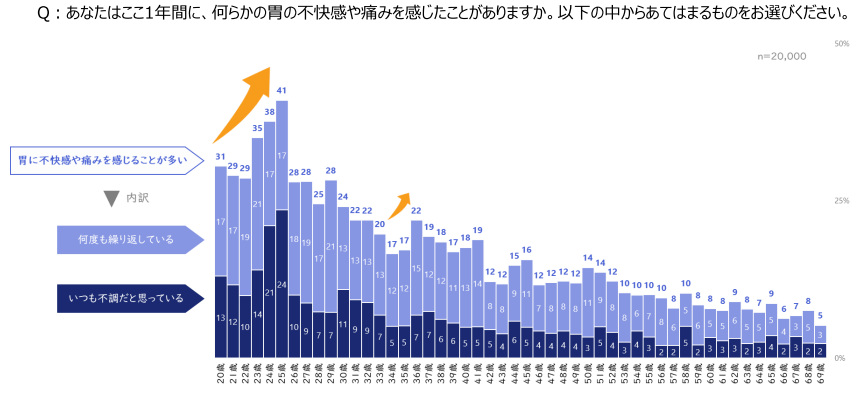

調査ではまず、20代~60代の男女2万人を対象に、ここ1年間で何らかの胃の不快感や痛みを感じたことがあるかを聞いたところ、胃の不快感や痛みが「長引く・繰り返している」と15.6%の人が回答した。この結果を、国勢調査(2020年度)の20~60代男女人口(7762万人)をもとに推計すると、国内で約1213万人が慢性的な胃の不調を感じていることがわかった。また、そのうちの約7割にあたる10.9%の人は、胃の不調によって「仕事を早退・欠勤したことがある」と回答しており、推計847万人が仕事を休まざるを得ないほど深刻な状況であることが示唆された。さらに、慢性的な胃の不調を感じている人に、胃の不調時における仕事のパフォーマンスについて聞くと、普段のパフォーマンスを100%とした場合、半分程度(平均47.9%)のパフォーマンスしか発揮できていないことが明らかになった。

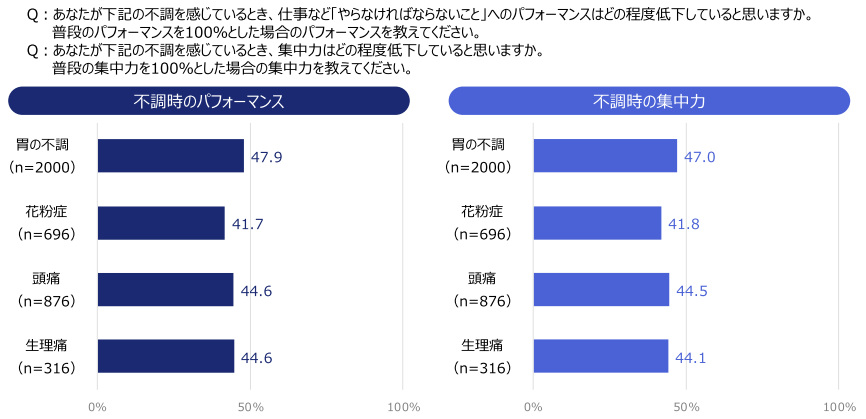

また、慢性的な胃の不調を感じている人は、仕事のパフォーマンスだけでなく、集中力も普段の半分以下に低下していることがわかった。これは、一般的に生産性を低下させるといわれている花粉症や生理痛、頭痛と比べても引けを取らない数値であり、慢性的な胃の不調がパフォーマンスや集中力に大きな影響を及ぼしていることが浮き彫りになった。

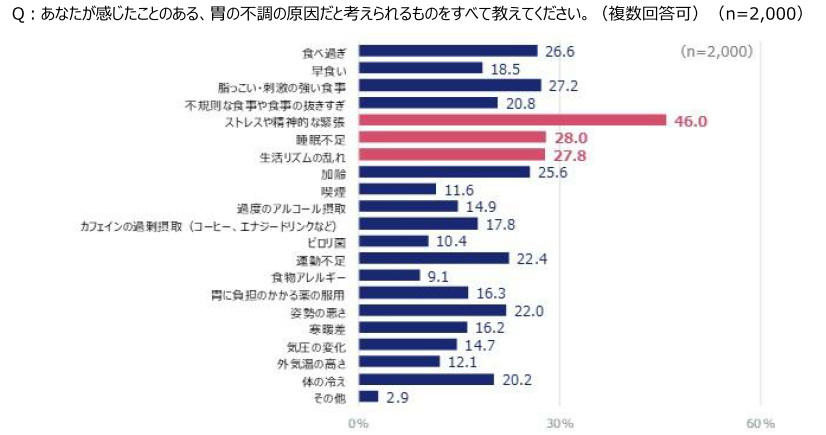

慢性的な胃の不調を感じている人に、胃の不調の原因だと考えられるものを聞いたところ、「ストレスや精神的な緊張」(46.0%)がダントツで1位となり、半数近くに達した。2位以下は、「睡眠不足」(28.0%)、「生活リズムの乱れ」(27.8%)、「脂っこい・刺激の強い食事」(27.2%)、「食べ過ぎ」(26.6%)と続いている。慢性的な胃の不調は、本人も原因がはっきりとわからず、ストレスやメンタル面が影響していると考えている人が多いことがうかがえる結果となった。

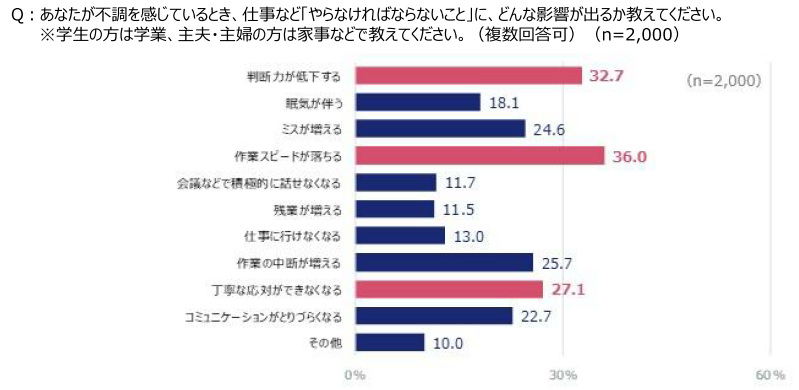

胃の不調を感じているときに、仕事や学業・家事など「やらなければならないこと」にどんな影響が出るかを聞くと、1位が「作業スピードが落ちる」(36.0%)、2位が「判断力が低下する」(32.7%)、3位が「丁寧な応対ができなくなる」(27.1%)となった。この他に、「作業の中断が増える」、「ミスが増える」、「コミュニケーションがとりづらくなる」も上位に挙がっており、仕事などの重要な場面において多岐にわたる影響を及ぼしていることがわかった。

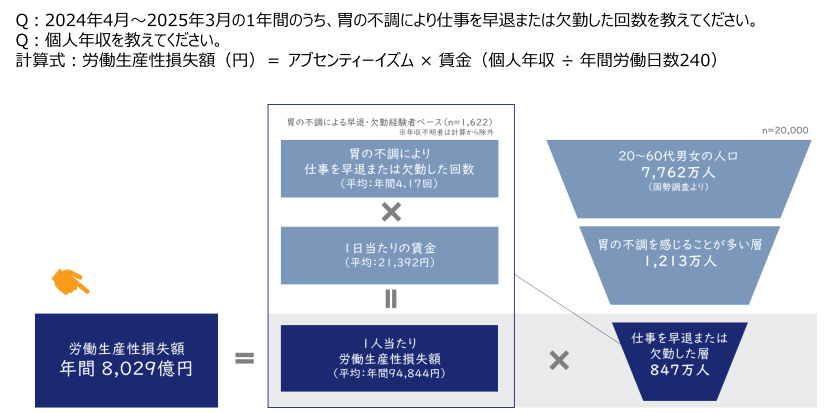

慢性的な胃の不調で「仕事を早退・欠勤したことがある」と回答した人に、ここ1年間で早退・欠勤した回数を聞いてみたところ、平均4.17回と、年間で約4回仕事を早退・欠勤している実態がわかった。さらに、この結果を踏まえて、慢性的な胃の不調によるアプセンティーイズム(仕事を休業/欠勤している状態)がもたらす労働生産性損失額を算出(計算式:アブセンティーイズム×賃金(個人年収÷年間労働日数240))したところ、年間8029億円もの経済損失が発生していることが明らかになった。

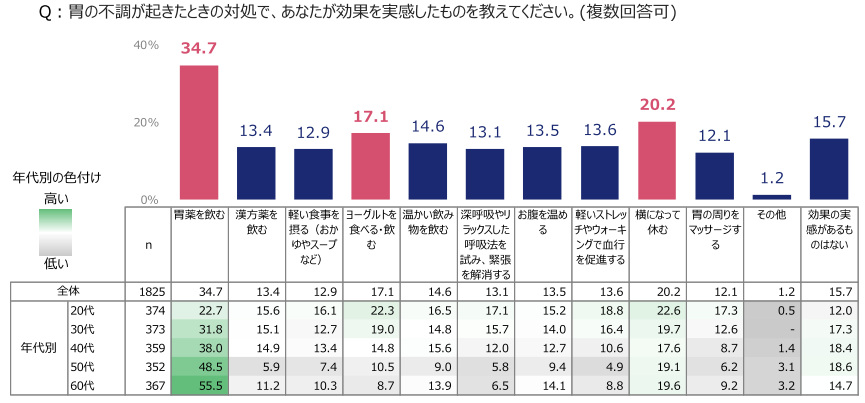

慢性的な胃の不調を感じている人に、胃の不調が起きたときの対処で効果を実感したものを聞くと、最も多かったのは「胃薬を飲む」で34.7%となった。 次いで「横になって休む」(20.2%)、「ヨーグルトを食べる・飲む」(17.1%)が多くの回答を集めた。「胃薬を飲む」と答えた人を年代別にみてみると、年代が上がるごとに割合が高まる傾向にあり、40代で全体平均を上回る38.9%、50代で48.5%、60代では55.5%に達していた。

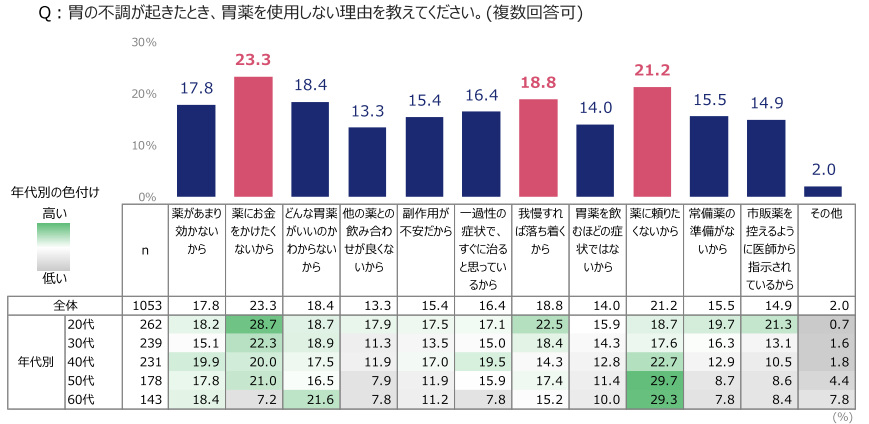

胃の不調が起きたときに「胃薬を使用しない」と回答した人に、その理由を聞いたところ、1位が「薬にお金をかけたくないから」(23.3%)、2位が「薬に頼りたくない」(21.1%)、3位が「我慢すれば落ち着くから」(18.8%)となった。また、「薬があまり効かないから」(17.8%)も上位に入っており、胃薬を使っても効果が実感できない人が一定数いることもわかった。年代別にみてみると、 「薬にお金をかけたくないから」は若年層で、 「薬に頼りたくない」は40代以降で割合が高まる傾向がみられた。

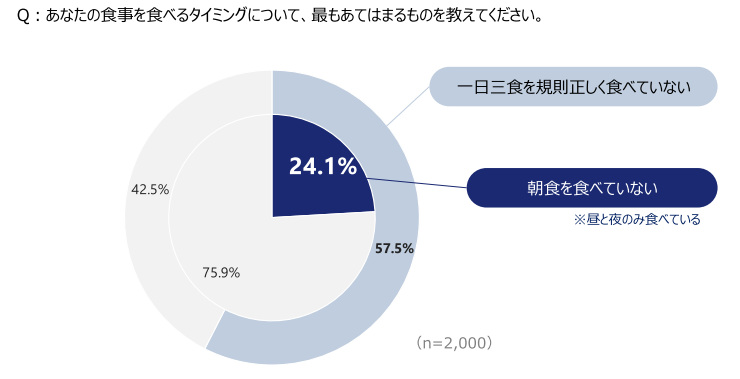

慢性的な胃の不調を感じている人に、食事のタイミングについて聞くと、一日三食(朝・昼・夜)を規則正しく食べていない人が過半数(57.5%)を占め、普段の食生活が乱れている可能性が示唆された。また、24.1%の人が「昼と夜のみ食べている」と回答しており、慢性的な胃の不調を感じている人の約4人に1人が朝食を抜いている実態が明らかになった。

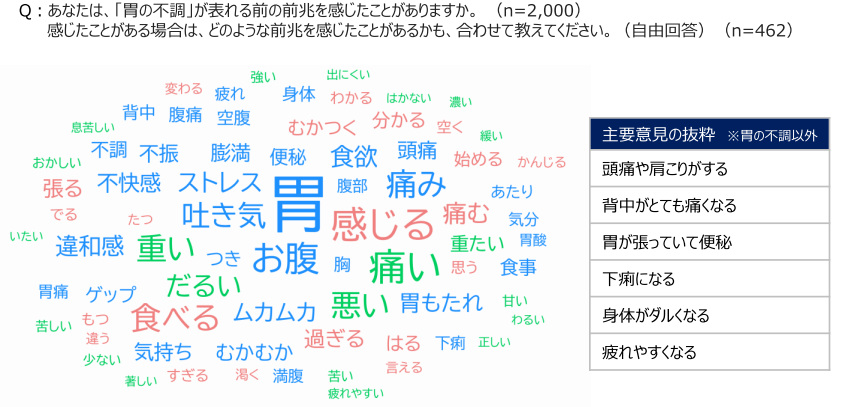

胃の不調が表れる際に「前兆を感じたことがある」と回答した人に、どんな前兆を感じたのかをフリーアンサーで聞いた。その結果、胃に直接関わる前兆だけでなく、「頭痛や肩こりがする」、「背中がとても痛くなる」、「便秘/下痢になる」、「身体がダルくなる」、「疲れやすくなる」など、身体の各所にさまざまな前兆が表れるケースがあることが判明した。

ここ1年で胃の不快感や痛みが「長引く・繰り返している」と回答した人を年齢別に詳しくみてみると、若年層ほど慢性的な胃の不調を感じていることがわかった。特に、23歳から急激に割合が上昇し、25歳にピークを迎えている。その後、年齢が上がるにつれて減少傾向になるが、36歳、41歳、50歳と各年代で割合が急増する年齢があることも明らかになった。

この調査結果を受けて、川西市立総合医療センター 総長の三輪先生は、「今回の調査結果から、長引く・繰り返す胃の不快感を抱えながら暮らしている人が国内で推計1231万人いることがわかった。長引く・繰り返す胃の不快感の原因としては、『胃の運動異常』『胃の知覚過敏』『胃酸の分泌過多』の3つが挙げられる。特に『胃の運動異常』と『胃の知覚過敏』については、自律神経がコントロールしているため、過度なストレスや

生活リズムの乱れなどが機能に大きな影響を及ぼす。また、『胃酸の分泌過多』は、食べ過ぎや飲み過ぎ、不規則な食生活などが深く関わっている」と、慢性的な胃の不調が表れる原因について指摘する。

「慢性的な胃の不調を感じている人は若年層で多い傾向にあり、年齢別では25歳が最多となった。これは、若年層のほうが『胃の知覚』が研ぎ澄まされており、刺激や痛みに敏感であるからだ。さらに『胃の知覚』はストレスによって増幅されることがわかっているので、若い人ほどストレスによる刺激を受けやすく、胃の不快感が長引いたり、繰り返したりすると思われる。また、若い人は、脂っこい料理や肉料理を多く食べるので、『胃酸の分泌過多』も一因になっていると考えられる。一方、中高年やシニア層では、加齢によって自律神経の働きが落ちてくることで、『胃の動き』が悪くなるため、胃もたれや膨満感などの不快感を訴える人が多くなる」と、若年層で慢性的な胃の不調を訴える人が多い理由について解説した。

「食生活の面では、慢性的な胃の不調を感じている人の4人に1人が朝食を食べていない実態が明らかになった。朝起きて食事をすることは、1日の生活リズムを整えるうえで極めて重要である。朝食を抜くと、1日の生活リズムが崩れ、自律神経が乱れることで、胃の不調につながる。現代人は、朝忙しくて時間が取れず、つい朝食を抜いてしまいがちだが、何も食べないのではなく、シリアルや果物など、簡単でもいいので何か口にすることが大切だ。その意味では、今回の調査で『胃の不調時に効果を実感した対処法』として3位に挙がった『ヨーグルト』は、手軽に食べることができ、栄養面でも消化の面でも忙しい朝の食事にピッタリだと感じている」と、朝食を抜くことは慢性的な胃の不調を引き起こす大きなリスクになると訴えた。

「『胃の不調時に効果を実感した対処法』の1位は『胃薬』だったが、その一方で、『薬にお金をかけたくない』『薬に頼りたくない』といった理由から胃薬を使わない人も一定数いることがわかった。胃薬は、飲めば必ず症状が改善するというものではなく、効果の感じ方も人それぞれ。また、胃薬に頼らずとも、生活習慣などを見直すことで胃の不調を改善できるケースは少なくない。そこで、私が新たに考案したのが『胃活プログラム』になる。このプログラムでは、胃の不調のタイプに合わせて、日常生活の中で手軽に実践できる胃活のポイントを紹介している。例えば、『胃の温活』では、腹巻をしておなかや腰を温めることで胃の働きをよくしたり、冷たい食べ物や飲み物を避けることを推奨している。慢性的な胃の不調を抱えている人は、ぜひ参考にしてほしい」と、胃薬に頼らず胃の不調を改善する方法として「胃活プログラム」を提案しているという。

「これから迎える夏本番は、夏バテとともに胃の不調を訴える人が最も多くなる季節。夏に胃の不調が起こる大きな要因としては、『自律神経の乱れ』『胃腸の冷え』『血液中のナトリウム不足』の3つが考えられる。夏は、暑い屋外と冷房の効いた室内を行き来することでの寒暖差や、熱帯夜による睡眠不足の影響で、自律神経が乱れやすくなる。また、暑いからといって冷たいものを飲みすぎると胃腸が冷え、胃の機能を低下させることにつながる。血液中のナトリウム濃度は、通常一定に保たれているが、夏場は大量の汗をかくことで、体外にナトリウムがどんどん出ていく。さらに水やお茶などをたくさん飲むと、血液中のナトリウムの濃度も薄くなっていく。そうすると、『だるくなる』、『食欲がなくなる』、『胃の調子が悪くなる』という症状につながっていく。この場合、胃の不調だけでなく、熱中症のリスクも高まるので注意してほしい」と、夏本番に向けて慢性的な胃の不調に注意すべきポイントを教えてくれた。[PR]

[調査概要]

調査手法:ネットリサーチ

対象者条件

性別:男女

年齢:20歳~69歳

地域:全国

その他条件:胃に不快感や痛みを感じることが多く、いつも不調だと思っている・何度も繰り返している(1年以内)

サンプル数:

(1)2万サンプル

(2)2000サンプル

集計方法:

(1)2020年実施の国勢調査をもとに性年代別の構成比に基づいてウェイトバック集計

(2)SC回収の本調査条件対象者の性年代別構成(SCウェイトバック後)に基づいてウェイトバック集計

調査期間:2025年5月14日(水)~5月16日(金)

調査機関:ネオマーケティング

ヒューマン・データ・ラボラトリ=https://www.humandatalab.com/

マイライフニュース=http://www.mylifenews.net/

- #アプセンティーイズム

- #アンケート調査

- #パフォーマンス

- #ヒューマン・データ・ラボラトリ

- #マイライフニュース

- #川西市立総合医療センター

- #慢性的

- #朝食

- #経済損失額

- #緊急調査

- #胃の不調

- #胃活プログラム

- #胃薬