- Health&Medical2025/11/13 20:24

ファイザー、がん(多発性骨髄腫)ケアラーの意識調査結果を深堀りする対話型ワークショップ「ブラインド・トーク」を初開催

ファイザーは、患者の介護や看護、日常生活上のケアにあたるケアラー(職業としてケアを提供する人を除く)が抱える課題を明らかにするために、500名の血液がん(多発性骨髄腫)ケアラーを対象に意識調査を実施し、その結果を11月10日に公開した。同日に行われたプレスセミナーでは、調査結果のポイントについて説明すると共に、調査結果を深掘りするために、がん患者とケアラー、医療ソーシャルワーカーが視界を閉ざしてお互いの声に耳を傾け合い、普段言えていない本音を語り、その想いを可視化する対話型ワークショップ「ブラインド・トーク」を初開催した。

セミナーではまず、LIGARE血液内科太田クリニック・心斎橋 院長の太田健介先生が登壇し、「がん治療におけるケアラーの役割~血液がん(多発性骨髄腫)を例に~」と題した講演を行った。「ケアラーとは、こころやからだに不調のある人の『介護』『看病』『療育』『世話』『気づかい』などを無償で提供する近親者、友人、知人のことを指す。中でも18歳未満の人をヤングケアラー、仕事とケアを両立している人をワーキングケアラーと呼んでいる」と、ケアラーの役割について説明。「ケアラーには、心理的、身体的、経済的、社会的な様々な負担が重くのしかかる。例えば、仕事や学業などケア以外に費やすことができる時間が減ってしまう。また、介護疲れやストレスでケアラー自身の心身の健康が悪くなってしまうこともある。しかし、現状では社会からの注目度が高くないこともあり、サポートするための法整備なども十分といえない」と、ケアラーが直面している課題を指摘した。

「多発性骨髄腫は、骨の痛みや病的骨折、腎障害、貧血などをともなう血液がんの一種で、造血幹細胞から分化成熟する形質細胞に由来している。形質細胞は、体内にウイルスなどの異物が侵入すると抗体を作り、異物を攻撃する役割を担う。原因ははっきりしていないが、形質細胞ががん化して増殖すると、骨病変を発症し、日常生活に支障をきたすケースも多い」と、多発性骨髄腫とはどのような病気なのかを解説。「多発性骨髄腫の生存期間は、多くの新薬の登場によって大幅に伸びているが、完治させることは難しく、生涯にわたる通院や治療が必要となる。そのため、多発性骨髄腫の患者は高齢者が多く、ケアラーには多面的な支援・サポートが求められる。一方で、多発性骨髄腫は、がん患者のケアラーの役割やそのサポートを考える上で最適なモデルともいえる。国民の2人に1人ががんになる時代において、がん患者とケアラーの良好な関係をサポートするための取り組みは、今後さらに重要になると考えている」と、がん患者のケアラーをサポートすることの重要性を強調した。

続いて、日本骨髄腫患者の会 代表の上甲恭子氏が、ファイザーが実施した「がん(多発性骨髄腫)患者のケアラー500名の意識調査」のポイントについて説明した。「日本骨髄腫患者の会は、骨髄腫が完治する病気になることをミッションに掲げ、1997年に設立。正しい情報をすべての患者に伝え、有効な治療薬をひとつでも多く、1日も早く届けるべく活動している。会員の半数近くは患者以外で、家族が最も多く、次に友人、知人。この他に遺族も含まれている」と、日本骨髄腫患者の会の取り組みについて紹介。「今回の調査結果によると、回答者の68.0%が家族・親族であり、患者の身内がケアラーの7割近くを占めていることがわかった。また、『患者の思いや望むことを理解していると思うか』という問いでは、ケアラーの63.0%が『(全く/あまり)理解できていない』または『どちらともいえない』と回答していた」と、ケアラーの多くが身内である一方で、患者のことを「理解できている」と感じられない中、手探りでケアにあたっている実態が浮き彫りになった。

「患者の支援・サポートでケアラーが負担に感じたことについては、49.8%が『負担を感じたことがある』と回答し、ケアラーの2人に1人が何らかの負担を経験していることが明らかになった。負担に感じた理由としては、『自分の精神的な負担が大きかった』が約3割(34.2%)で最も多かった。続いて『時間的な制約があり、自分の生活との調整が難しかった』(27.0%)、『協力(分担)できる人がいなかった(少なかった)/人手が足りなかった』(21.4%)となり、ケアラー側にもメンタルも含めたケアの必要性があることがうかがえる結果になった」とのこと。「多発性骨髄腫に限らず、希少がんや希少疾病などの場合は、理解度や情報が限られた不安の中で、ある日突然、治療やケアが始まることになる。私は、父親が多発性骨髄腫と診断された後、会社を退職してケアラーに専念したが、そのことは今も後悔していない。これからは、患者だけでなく、社会全体でケアラーへの理解と支援が必要になると感じている」と、今回の調査をきっかけに多発性骨髄腫の患者・ケアラー双方への理解が深まることを願っていた。

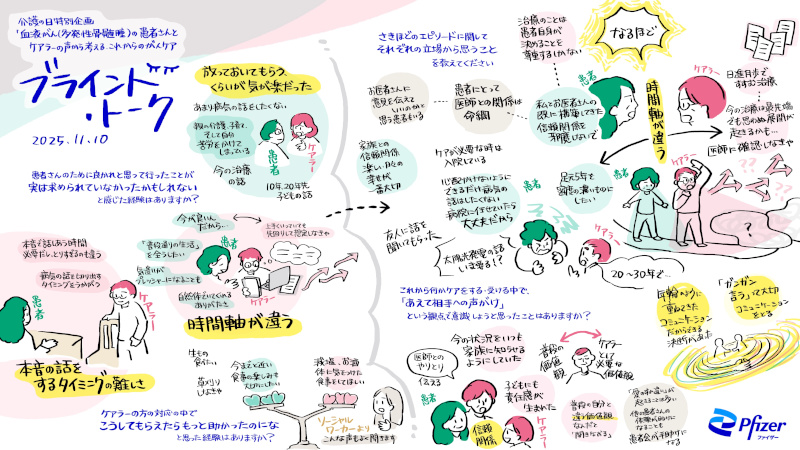

そして、この調査結果を踏まえ、血液がん(多発性骨髄腫)患者とケアラー、医療ソーシャルワーカーがお互いの声に耳を傾け合い、本音を語り、その想いを可視化する対話型ワークショップ「ブラインド・トーク」が行われた。今回のワークショップでは、視覚障がい者のブラインド・コミュニケーターがファシリテーターを務め、参加者(患者、ケアラー、医療ソーシャルワーカー)はアイマスクをして視界を閉ざした状態で対話に参加。ブラインド・コミュニケーターは、視覚に依存していないからこそ、参加者が発する曖昧な言葉の中に潜む本質に迫るような問いかけをする。参加者は、その問いに答えていく中で、見過ごしていた“もやもや”や“わかったつもり”に気が付き、それぞれが抱える悩みや課題を深掘りした。

ワークショップではまず、ブラインド・コミュニケーターからケアラーに、「患者のために良かれと思って行ったことが、実は求められていなかったかもしれないと感じた経験があるか」と質問。また、患者には、「ケアラーの対応の中で、こうしてもらえたらもっと助かったのになと思った経験はあるか」との質問が投げかけられた。そして、この質問への回答を受けて、患者、ケアラー、医療ソーシャルワーカーがそれぞれの立場から、患者とケアラーの関係性について意見を交わした。また、「これから何かケアをする・受ける中で、『あえて相手への声がけ』という観点で意識しようと思ったことはあるか」との問いかけを通じて、未来のがんケアのあり方やケアラー支援の必要性を探っていった。

「ブラインド・トーク」の対話の内容は、グラフィック・レコーディングという手法を用い、リアルタイムで可視化された。参加者は、ワークショップの最後にアイマスクを外し、グラフィック・レコーディングによって見える化した対話の内容を振り返りながら、患者とケアラーの“見えているようで見えていなかった”課題に向き合い、お互いの理解を深めた。

ワークショップに参加した太田先生は、「病院での診療の際には、患者とケアラーの会話は治療に関することが中心だが、今回のブラインド・トークではそれぞれが抱える悩みや葛藤を知ることができて、とても勉強になった。その中で、患者とケアラー双方から『病気をきっかけに新しい自分が見つかった』『以前の自分よりも成長した』という言葉を聞いて、病気は必ずしも不幸なことばかりではないと思った。また、患者だけでなくケアラーも非常に苦労していることを実感し、ケアラーへの社会的なサポートの仕組みを作る必要があると強く感じた」と総括を述べた。

上甲氏は、「多発性骨髄腫に限らず、がんと診断された瞬間は、本人はもちろんだが、まわりの家族も焦ってしまい、不幸な未来を考えがちになる。しかし、がんの治療は日進月歩であり、まずは落ち着いて、希望のある未来を思い描いてほしい。また、私はケアラーとして父親に付きっきりだったが、ブラインド・トークの中で、患者とケアラーが少し距離を置いて、それぞれの時間を持つことの大切さを学ぶことができた。このことを日本骨髄腫患者の会でも伝えていきたい」と、ワークショップでの体験を患者会の活動にも活かしていきたいと話していた。

[調査概要]

調査期間:2025年4月21日(月)~5月6日(火)

調査対象:多発性骨髄腫患者さんと交流があった人

抽出条件:18歳以上の日本国内在住者で、過去1年間に治療実施中の多発性骨髄腫患者と交流したことがある人

※がんに関して治療や患者支援・介護を職業としている人(ケアギバー)、ボランティア活動として多発性骨髄腫患者と交流した人は除外

調査方法:インターネット調査

- #LIGARE血液内科太田クリニック・心斎橋

- #アンケート調査

- #がん

- #グラフィック・レコーディング

- #ケアラー

- #セミナー

- #ファイザー

- #ブラインド・トーク

- #医療ソーシャルワーカー

- #多発性骨髄腫

- #対話型ワークショップ

- #日本骨髄腫患者の会

- #血液がん

- #視覚障がい者