- 健康管理!教えて!!2025/05/15 23:02

細胞分裂における生体機能の制御とは? 個々の細胞の形や働きに応じて遺伝子をオン/オフ

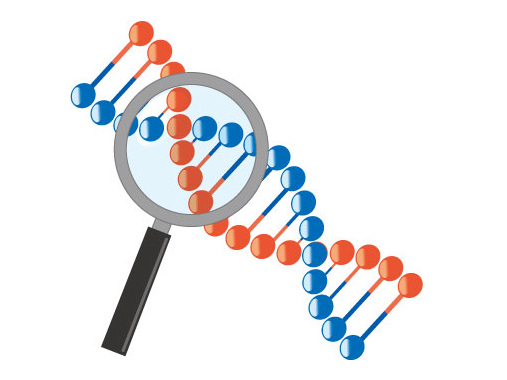

細胞は、分裂する時に塩基配列をそのままコピーしているので、すべての細胞は核内に同じ配列のDNAを持つことになります。このDNAには体全体のタンパク質を作る設計図が書かれています。しかし、個々の細胞でこの設計図が同じように読まれてしまうと、細胞がすべて同じ性質になってしまい、様々なタンパク質の合成ができなくなってしまいます。そこで、生体機能の制御を行い、その細胞にふさわしい遺伝子の機能だけが現れるようにしています。

生体機能の制御では、個々の細胞の形や働きなどに応じて遺伝子のオンとオフを行っています。例えば、細胞に遺伝子A~Eが存在するとします。肝臓を作る時は遺伝子AとEがオンになり、遺伝子B、C、Dはオフになり、肺を作る時は遺伝子A、D、Eがオンになり、遺伝子B、Cはオフになります。このように、各細胞で遺伝子のオンとオフの切り替えが制御されることで、各細胞がその機能に必要なタンパク質を合成することができるのです。

また、DNAの塩基配列を変えずにタンパク質の合成を制御する仕組みをエピジェネティック制御といいます。この制御では、個人の生活習慣や環境に応じて遺伝子のオンとオフの切り替えを行っています。例えば、一卵性双生児は全く同じDNAを持っていますが、食事や運動、睡眠などの生活習慣や取り巻く環境によって、体質や能力、病気のリスクなどに相違がみられるようになります。そして、このエピジェネティックス制御に関係している代表的なものが「DNAのメチル化」です。

遺伝子がオンの状態では、RNAポリメラーゼがDNAの塩基配列を読み取ることで、必要なタンパク質が合成されます。しかし、遺伝子がオフの状態では、DNAに磁石のような働きをする「DNAメチル化酵素」という物質が結合することで、DNA同士が徐々に結合し合い、何重にも折りたたまれた状態に変化してしまいます。折りたたまれた状態ではRNAポリメラーゼによる塩基配列の読み取りができません。その結果、必要なタンパク質を合成することができなくなってしまいます。このようなDNAのメチル化は、がんやアルツハイマー型認知症、自己免疫疾患などの病気と関連していることが明らかになっています。(監修:健康管理士一般指導員)