- マイライフストーリー2025/11/20 23:31

大正製薬など、健康ビッグデータ解析で「インフルエンザに罹りやすい人」5タイプの特徴的な傾向を確認

今年の冬は、例年に比べて早い時期からインフルエンザの流行が拡大しており、感染者数も日を追うごとに増えている。厚生労働省によると、今季の主な流行株は「A香港型(H3/N2)」で、全国の約半数を占めているとされている。この型は重症化しやすく、ワクチンの効果が得にくい傾向があるといわれている。

現在、インフルエンザや風邪の症状で医療機関を訪れる患者が急増しており、診療現場には大きな負担がかかっている。このままでは昨シーズンと同様、都市部を中心に抗インフルエンザ薬(タミフルなど)等の供給が不足する可能性もある。

こうしたなか、「なぜ人によってインフルエンザにかかりやすさが違うのか」という疑問に対して、健康ビッグデータを活用した新たな研究結果が報告された。弘前大学・京都大学・大正製薬の共同研究チーム(弘前大学大学院医学研究科附属健康・医療データサイエンス研究センター玉田嘉紀教授、京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻ビッグデータ医科学分野奥野恭史教授を研究代表者とする共同研究チーム)は、弘前大学COI-NEXT拠点が青森県弘前市で実施している大規模健康調査「岩木健康増進プロジェクト健診(IHPP)」のデータを活用し、個人の体質や生活習慣とインフルエンザ発症リスクとの関係を解析した。この成果は、8月、国際的な科学論文誌(Scientific Reports)に掲載された。

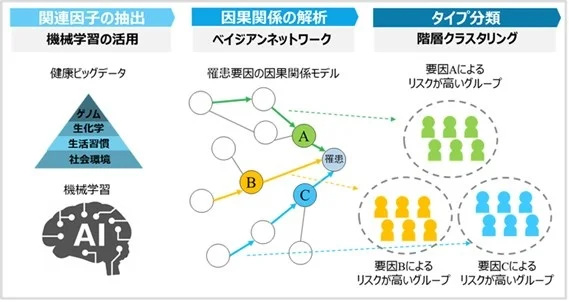

IHPP(岩木健康増進プロジェクト健診)は、弘前大学が毎年実施している地域健康調査で、20歳以上の住民約1000人を対象に、血液検査、生活習慣、職業、既往歴、体組成など3000項目以上の健康データを収集している。今回の研究では、その中からAIを活用して、インフルエンザにかかりやすい要因165項目を抽出し、その要因の関係性を詳細に分析した。

まず、健康データからインフルエンザにかかった人とかからなかった人を比較し、発症に関係する因子を抽出。次に、要因同士の関係をより深く探るために、ベイジアンネットワーク解析を用いた。ベイジアンネットワーク解析とは、膨大なデータの中から「何が原因で、何が結果なのか」という因果関係を推定できる解析手法。一般的な統計では「一緒に起きている関係(相関)」しかわからないが、この解析では「原因と結果のつながり」を矢印で示す“関係図”として表すことができる。同研究は、従来のように少数の要因と疾患との関係性を分析する研究とは異なり、100項目以上の健康データの関係性を同時に解析することで、インフルエンザ発症に関わる複雑な因果関係と個人差を初めて可視化した。

この成果によって、今後はワクチン接種や一般的な予防策に加えて、個人の体質や生活習慣に合わせた「オーダーメイド型の感染症対策」につながると考えられる。また、この解析手法はインフルエンザ以外の感染症対策・生活習慣病対策への応用も期待される。

解析結果から、インフルエンザにかかりやすい人の傾向として、大きく次の5つのタイプを見いだした。

(1)血糖が高めでは、血糖関連項目(グリコアルブミン、ペントシジン)が高め。血糖が高い状態が続くと、免疫細胞の働きが鈍くなりウイルスへの抵抗力が弱まる。

(2)肺炎の既往ありでは、過去に肺炎を経験したことがある。もともと感染症に対して、抵抗力が弱いと考えられる。

(3)多忙・睡眠不足では、仕事や生活が忙しく、睡眠が不足している。インフルエンザと同様の感染症である「かぜ」では、睡眠時間が短いと、罹患頻度が高まるという報告がある。

(4)栄養不良では、食事のバランスが偏り野菜の摂取が少ない。

(5)アレルギーありでは、アレルギー検査値(雑草やスギ)が高く、アレルギー性鼻炎などのアレルギー体質である。慢性的な炎症や鼻づまりが呼吸器のバリア機能を弱め、ウイルス感染のきっかけになりやすいと考えられる。

これまで「血糖が高いと感染症にかかりやすい」「睡眠不足は免疫に悪い」といった単独の要因は知られていたが、同研究では、複数の要因がどのように影響し合って発症につながるのかを、ネットワーク構造として可視化できた点が同研究の大きな成果となる。「インフルエンザにかかりやすい体質や生活習慣」は一様ではなく、血糖・呼吸器・睡眠・栄養・アレルギーといった多方面の要因が関わっていることを示している。特に「肺炎の既往がある」「血糖が高め」「睡眠の質が良くない」といった複数の特徴を持つグループでは、それ以外のグループと比べてインフルエンザの発症リスクが約3.6倍だった。