- 健康管理!教えて!!2025/10/31 23:00

冬の食養生に向けて取りたい「鹹味」の食物とは? 体をあたためて腎と膀胱を補う

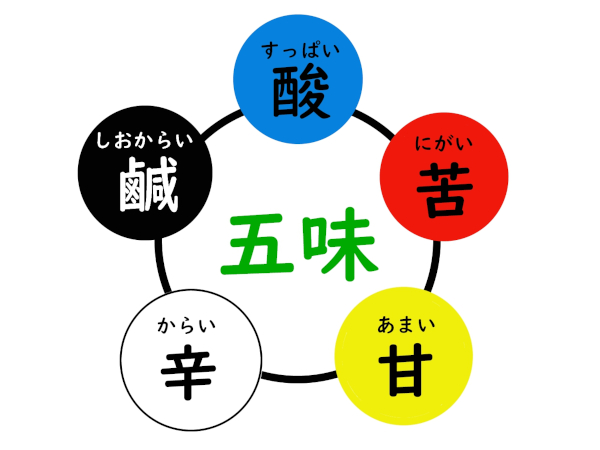

食物には、さまざまな味があります。東洋医学では、その味を大きく分けて「酸味」「苦味」「甘味」「辛味」「鹹味(かんみ)」と呼んでいます。この中で、冬の食養生に向けて取りたいのが鹹味です。鹹味の食物には、体をあたため、腎と膀胱を補う働きがあると考えられています。

鹹味の食物としては、食塩、味噌、醤油をはじめ、ワカメ、ヒジキ、ノリ、アサリ、シジミ、ヤリイカ、イワシ、メザシ、ジャコなどが代表的です。これらの食物は、色が濃く、黒っぽいものが多いという特徴がありますが、「陰陽五行理論」においても、青・赤・黄・白・黒の五色のうち、黒は腎を補うと記されています。

日本の東北地方は、味噌や醤油の塩分濃度が高く、また、漬物、佃煮、魚の塩漬けなどの郷土料理に食塩を多用していることが知られています。この背景には、鹹味の食物の働きに気づき、それをうまく活用することで厳しい寒さに耐えてきた歴史がうかがえます。ただし、鹹味の食物を取りすぎると、塩分過多になりやすいので、適度に取り入れるとよいでしょう。

また、鹹味の食物には、体をあたため、腎と膀胱を補うほかに、水(津液)の代謝を調節したり、かたいものをやわらかくして体にできたかたいしこりを解消したりする働きがあります。この働きを利用した民間療法として、肩がこったら食塩を入浴時にすりこむという方法があります。

寒さの厳しい北国に住む人々は、血管や毛穴が収縮しやすいため水(津液)を発散しにくく、体に余分な水(津液)が滞りがちです。水(津液)を調節する腎の負担を減らすためにも、鹹味の食物を必然的に多く取り入れてきたと考えられています。(監修:健康管理士一般指導員)