- Study&Work2025/07/09 11:22

東京都、TOKYO 空き家活用魅力発信プロジェクトで提案説明会を開催、リノベーションのデザイン案を大学生と都職員がプレゼン

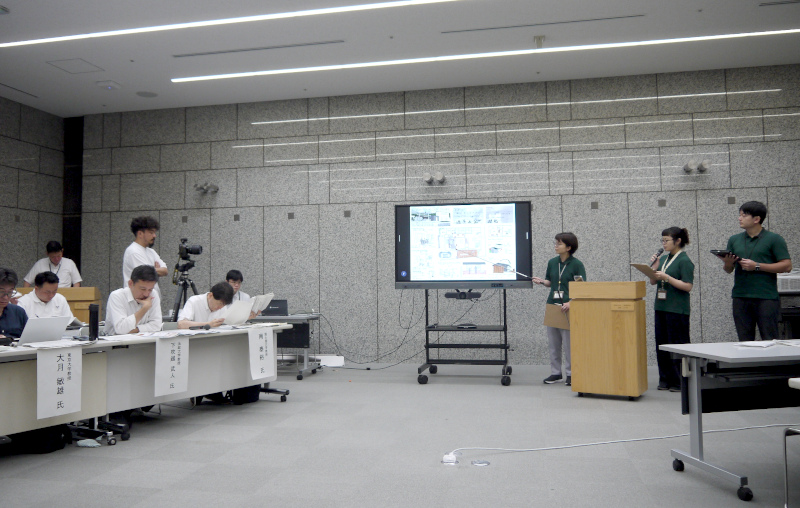

東京都は、空き家の地域資源としてのポテンシャルを引き出すため、西多摩・島しょ地域の空き家を移住・定住用住宅に改修する「TOKYO 空き家活用魅力発信プロジェクト」において、リノベーションデザイン案のプレゼンテーション等を行う「提案説明会」を7月7日に開催した。提案説明会では、奥多摩町および新島村が所有する空き家3物件について、都内大学チームと都技術職員チームがそれぞれのデザイン案をプレゼンテーションすると共に、提案者と事業主催者等との間で質疑応答が行われた。

「TOKYO 空き家活用魅力発信プロジェクト」は、空き家活用の可能性を探るために都が町村と連携し、空き家のリノベーションデザインを都内4大学(国士舘大学、東京大学、東京都立大学、法政大学)の学生や都技術職員から募集し、実際に改修するとともに、一連の過程を公開することによって、空き家活用の魅力を発信していくプロジェクト。今回、新島村式根島の物件を東京大学・東京都立大学チーム、奥多摩町の平屋物件を国士舘大学チームと法政大学チーム、奥多摩町の2階建て物件を都職員Aチームと都職員Bチームが担当し、各チームがリノベーションのベースとなるデザインを作成・提案した。

「東京都には、長期間利用されていない空き家が多く存在する。とくに、西多摩・島しょ地域では、活用されていない空き家が増えているといわれており、適切な対策をとらない場合、この傾向はさらに顕著になると危惧されている」と、東京都 住宅政策本部の岩田亮一氏が挨拶。「『TOKYO空き家活用魅力発信プロジェクト』は、そうした将来を見据えて、地域にとって負の遺産になりかねない空き家を利活用し、安全で魅力的な町を維持していくムーブメントを起こすことを大きな目的としている。今回の提案説明会では、いよいよリノベーションのデザイン案が発表されるが、ここから空き家活用についてさらに議論を深めていきたい」と、東京都が抱える空き家問題の現状とプロジェクトの趣旨について説明した。

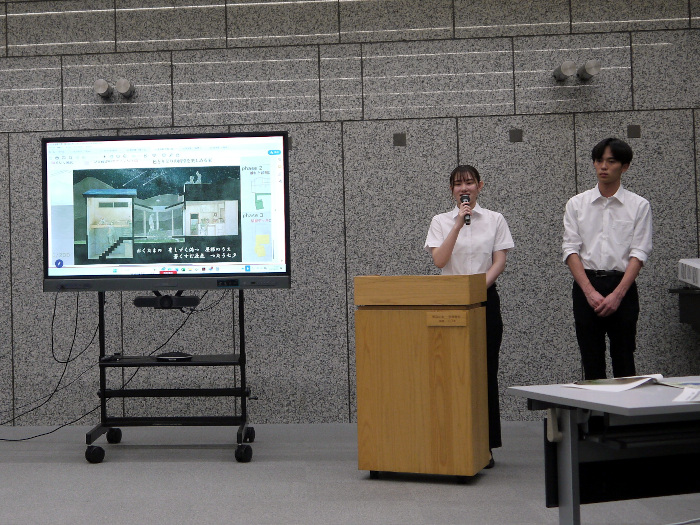

提案説明会では、まず、新島村式根島の物件(昭和37年造 木造平屋建住宅)について、東京大学・東京都立大学チームがプレゼンテーションを行った。リノベーションデザインのコンセプトは「シキネグラシ ~島本位の暮らし~」。伊豆諸島に位置する式根島の住民は、自然と共に暮らしを営んでいる。農作業や釣り、温泉など自然と密接に関わりながら、特殊な気候にも伝統的な知恵を生かし、住まいを守ってきた。また、島民全員が顔見知りという濃密なコミュニティの中で、観光客など外部の人にもオープンに接してくれる温かさがある。移住へのハードルとしては、不動産流通が表立って公開されないため、島民との関係を構築して、住まいを紹介してもらう手法が有力となっている。そして、式根島での移住生活を事前に理解できるよう、最長3年住居可能な移住定住促進住宅を提供しており、今回の空き家物件もこの住宅に位置づけられている。

こうした背景を踏まえて、東京大学・東京都立大学チームでは、伝統的な「インキョ」の南側に増築を施したファミリー向け移住定住促進住宅のモデルを提案した。リノベーションでは、東西を貫く土間空間を設置することで、特徴的な島の自然やコミュニティを受け止めてプライベート空間と段階的につなげ、移住者がストレスなく島の環境に馴染むための中間領域とした。また、既存の玄関をアイコン的に生かしたキッチンを中心に、屋内と庭が土間でつながる空間を創出。自然と調和した暮らしを実現しつつ、ハレの日には地域の人々が集まれる場とする。土間を挟んで独立した増築部の居室は、子ども部屋だけでなく、一時的にワークスペースとしたり、将来的にはゲストを泊めるなど、フレキシブルに用途を変更できるようにしている。

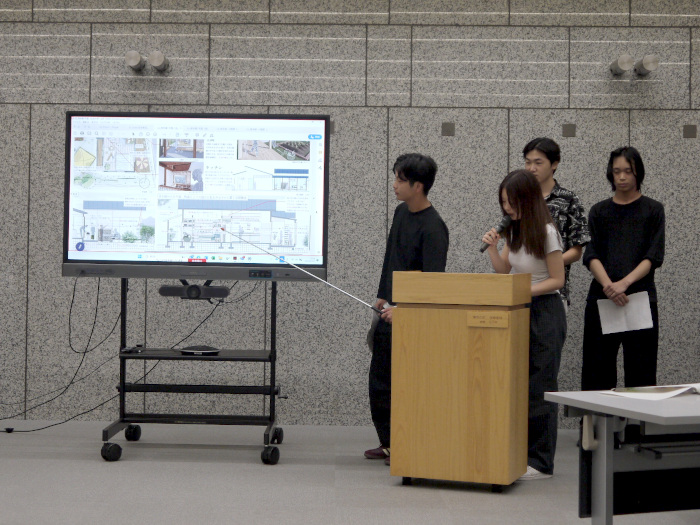

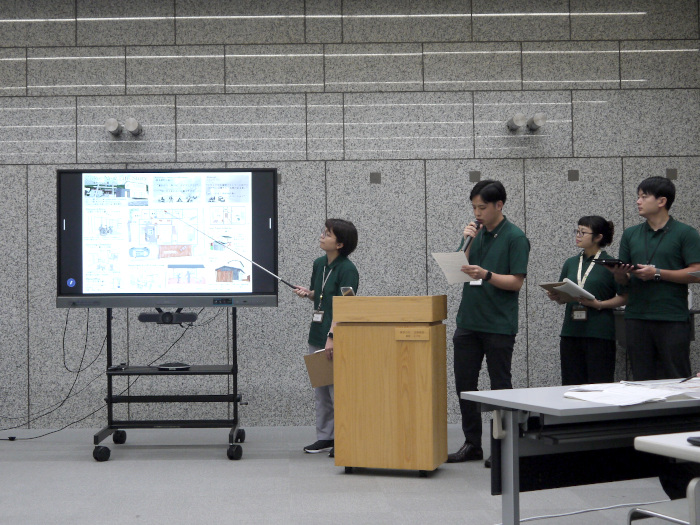

次に、奥多摩町の平屋物件(昭和49年造 木造平屋建住宅)について、国士舘大学チームがプレゼンテーションを行った。リノベーションデザインのコンセプトは「棲み家、織り広がる -House Textiling-」。棲む人と家が響き合い、ともに育ちながら、新しい親自然的生活を織り広げていくための住居を提案した。リノベーションした住居の構成は、LDK、ワークスペース、離れ、インナーガーデン、縁側、オープンプラットとなる。提案のポイントは、(1)コストや与条件に合わせた段階的な増改築、(2)ライフスタイルの可変性、(3)周辺環境との調和、(4)子育てへの対応、(5)様々なレベルでの眺望--の5つ。フレキシブルモデルを採用することで、子育てに対応した廻遊性のある空間、機能分離による在宅ワーク、オープンプラットを広場として開放、部屋同士の扉を解放したオープンな一体空間など、状況に応じて柔軟に変化させることができるという。

続いて、同物件について、法政大学チームがプレゼンテーションを行った。リノベーションデザインのコンセプトは「モノと庭の家 -めぐる土間、ひらくキッチン-」。暮らし手の生活を想定し、「もの」と「にわ」に着目して設計を行い、物と庭が生活の一部となり空間をつくり出す住居を提案した。提案のポイントは、(1)地域との調和、(2)家族のいえ、(3)既存のなごり--の3つ。東側に位置する玄関部分は建具をひらくことで大きく空間を開けることができ、近隣の人々との交流の場として利用可能とした。また、家族のプライベートのために個室を2部屋確保。キッチンから来た庭を望む窓辺には、コンパクトなスタディスペースを配置し、子どもの姿を見守ることができる。さらに、既存環境を活かしながら、東西南北に「4つの庭」を新たに設けると共に、各庭を楽しむために渡縁側や土間の塗り回しを行った。

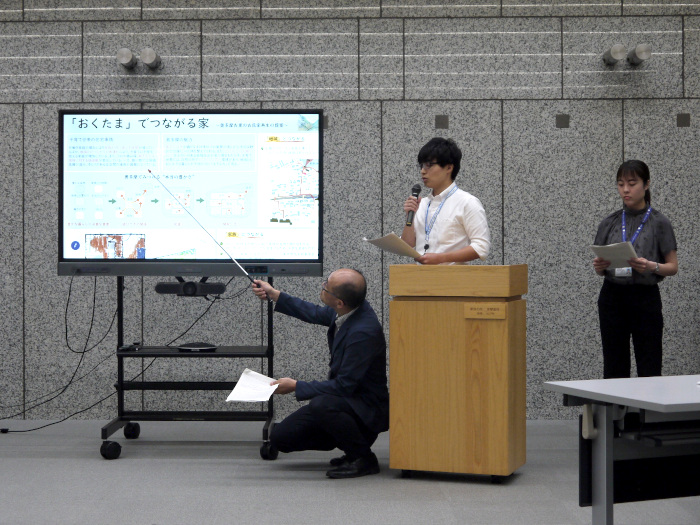

奥多摩町の2階建て物件(昭和50年造 木造2階建住宅)について、都職員Aチームがプレゼンテーションを行った。リノベーションデザインのコンセプトは「『おくたま』でつながる家 ~奥多摩古里の古民家再生の提案~」。豊かな自然の中で、地域と共に子どもたちがのびのびと育つ環境がある奥多摩の魅力を活かし、子育て世代向けの住居を提案した。リノベーションの主なポイントとして、「地域」とのつながりでは、みちゆく地域住民との交流が自然と生まれるように、玄関アプローチと家族が集うダイニング空間を面するように配置した。「自然」とのつながりでは、多摩地域の豊富な木材を住宅内のアクセントとして使用することで、周辺環境と馴染んだ空間とした。「家族」とのつながりでは、リビングを住宅の中心に配置し、家族が自然と顔を合わせるように工夫した。また、キッチンからリビングを見渡せるため、子どもを見守りやすくしている。

続いて、同物件について、都職員Bチームがプレゼンテーションを行った。リノベーションデザインのコンセプトは「CoRe:New Life Story ~境界のない暮らし~」。コストが低く再現性の高いリノベーションによって、アウトドア大満喫ファミリーに向けたマルチに活躍する「土間のある家」を提案した。従来の和室を玄関・土間に改修することで、近隣の人々との立ち話の場として玄関を活用できるようにした。旧玄関は、リビングから少し離れた書斎とし、テレワークや読書に最適な空間となっている。一部畳のサブリビングは子どもの勉強部屋だけでなく、扉を開けた土間と一体空間にしてパーティにも利用できる。リビングとサブリビングをつなぐウッドデッキでは、バーベキューなどが楽しめる。外の様子はL型対面キッチンからも見守ることができる。外壁の一部には焼杉を使用。玄関の前と建物周囲には木ルーバーを設け、プライバシーを確保しつつも周辺の風景と調和する外観としている。

各チームのプレゼンテーション終了後には、プロジェクトに参加した4大学の教員や町村代表者との間で質疑応答が行われ、提案されたリノベーションデザインに対する疑問点や改善点、高評価した点などについて意見を交わした。なお、デザイン案の選定結果は後日発表される予定。選定したデザインを基に都が設計・施工を行い、2026年度から町村の移住・定住用住宅として貸し出しを進める計画となっている。

- #TOKYO 空き家活用魅力発信プロジェクト

- #セミナー

- #デザイン案

- #プレゼンテーション

- #リノベーション

- #国士舘大学

- #奥多摩町

- #式根島

- #新島村

- #東京大学

- #東京都

- #東京都立大学

- #法政大学

- #移住定住促進住宅

- #空き家

- #西多摩

- #都職員