- Study&Work2025/05/01 20:06

三井住友海上、体験型防災教育コンテンツ「HIRAQ」の体験会を開催、荒川区の中学生が緊急避難所での対処法を考える

MS&ADインシュアランス グループの三井住友海上火災保険(以下、三井住友海上)は、3月11日から、地震等の被災時に周辺情報を基に自ら考え、行動する力を養う体験型の防災教育コンテンツ「HIRAQ(ヒラク)」を提供開始した。4月28日には、防災心理学や災害リスクコミュニケーションに関する専門家である京都大学 防災研究所 教授の矢守克也氏と、荒川区立南千住第二中学校 レスキュー部の生徒を招き、「HIRAQ」の体験会を開催した。

「当社は、国内に約3万店の代理店ネットワークを持つ損害保険会社で、日常生活のリスクから、産業発展にかかるリスクまで幅広く補償している」と、三井住友海上 CXマーケティング部の高橋ゆず氏が挨拶。「昨今の社会環境の変化やリスクの多様化を背景に、損害保険会社の役割も変化しており、従来の『補償』単体だけでなく、事故の未然防止と、事故後の回復を含めた『社会のレジリエンス強化』が求められている。特に、自然災害による経済損失は世界中で増加傾向にあり、自然災害への対策が世界の共通課題となっている」と、損害保険会社の果たす役割が大きく変化しつつあると指摘する。

「自然災害へのレジリエンスを強化するには、災害発生時の対応だけではなく、日常から災害後の復興までを地続きにイメージする『考える防災力』が不可欠となる。しかし、日常生活において『考える防災』への意識は、まだ根づいていないのが実状。その理由としては、日常生活で防災について話し合う『きっかけ』が欠如していることが挙げられる」と、防災について考えるきっかけ作りが必要なのだと訴える。「これまで当社では、絶対的な正解がないスタンプラリーや、『自分の心を守るもの』をイメージするワークショップなど、自分にとっての防災を考えるきっかけを提供してきた。そして今回、中高生をメインターゲットとした新たな体験型防災教育コンテンツ『HIRAQ』を開発した。『HIRAQ』という名称には、ページを『ひらい』て、『Q(問い)』に向き合う中で、窮地を切り『ひらく』力を身につけてほしいという想いが込められている」と、「HIRAQ」をリリースするに至る経緯を説明した。

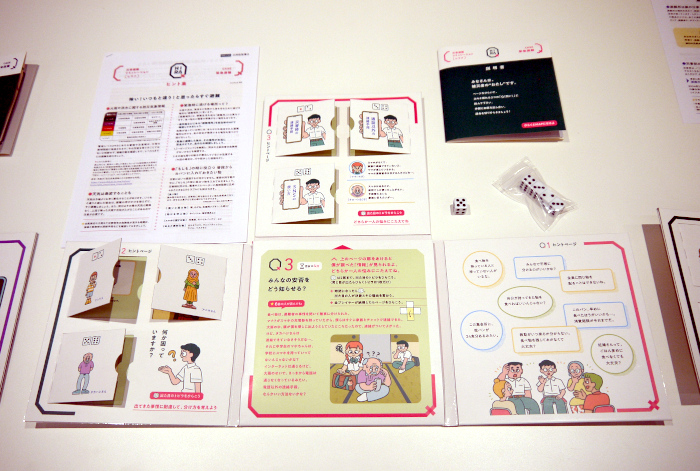

「『HIRAQ』では、実際に起こり得る被災のケースとして、『帰宅困難』、『緊急避難』、『避難所生活』の3種類のシナリオを用意している。『帰宅困難』は、外出先で大地震に遭遇した際の帰宅行動を考える。『緊急避難』は、大雨災害に遭遇し、一時的な避難先での対処を考える。『避難所生活』は、避難所生活の中でより良い運営を考えるシナリオとなっている。参加者は、各シナリオでそれぞれの問いに向き合い、状況に応じて与えられる情報をヒントに、参加者同士が議論しながら解決策を考えていく」と、「HIRAQ」のコンテンツ内容について紹介してくれた。

続いて、京都大学 防災研究所 教授の矢守克也氏が登壇し、防災・減災教育の現状および今回の体験会に参加した生徒たちが住む荒川区における防災対策について解説した。「日本では、30年以内に70%の確率でマグニチュード7クラスの地震が発生するとされており、もし首都直下地震が起きた場合には、多くの死傷者や建物倒壊が発生することが想定されている。こうした事態に備えるべく、現在の防災・減災教育では、災害発生時に自分で判断できる力を養い、まさかの事態を想像してジブンゴト化すると共に、普段から防災を通して様々な事象を考えることが重要になる」と、「普段」と「まさか」の二刀流で自然災害に備える必要があるという。

「特に今回参加している生徒たちが住む荒川区は、東京都内で地震時の総合危険度がワースト1位(地震に関する地域危険度測定調査(第9回)(令和4年9月公表)|東京都)と評価されている。荒川区で災害に遭うと想定されるリスクとしては、『老朽化した建築物の倒壊』、『木造住宅の火災』、『狭い道路と建物の密集』、『液状化・地盤沈下』、『情報伝達の課題』が挙げられている」と、荒川区は一部地域で建物倒壊や火災の危険度が高く、水害ハザードマップではほぼ全域が浸水想定地域として指定されていると警告。「地域で防災対策に取り組んでいくポイントは、まず自分の住んでいる地域を好きになることが大切。そうすると、大切な地域を災害から守りたい、周りの人たちを守るにはどうしたらよいのかを考えるようになる。そのためにも地域のハザードマップは必ず確認して、日頃から災害に備えておいてほしい」と、地域で取り組む「考える防災」についてアドバイスしてくれた。

ここで、荒川区立南千住第二中学校 レスキュー部の生徒が2グループに分かれ、「HIRAQ」を体験した。荒川区では、災害時に率先して地域に貢献できる中学生を育てることを目的に、すべての公立中学校に「防災部」もしくは「レスキュー部」が設けられているという。レスキュー部は、中学生が防災力を高め地域に貢献することを目的としたボランティア組織で、避難所設営や炊き出し、避難誘導などの実践訓練を行いながら、地域の高齢者らとの交流も重視し、いざという時に助け合える関係づくりを進めている。

そんなレスキュー部の生徒たちに、今回体験してもらう被災シナリオは「緊急避難」。学校の帰り道で大雨災害に遭い、一時的な避難先での対処を考えていく内容となっている。「HIRAQ」のページを開き、シナリオを読み進めていくと、緊急避難先で解決すべき問題が提示される。最初の問題は「みんなの今夜の食べ物をどう確保するのか」。生徒たちは、避難所に集まった老若男女の人々に、その場にある食料をどう分け合えばよいのかをディスカッションし、ヒントページも参考にしながら答えを導き出していった。

「HIRAQ」の体験が終了すると、各チームで出されたベストアイデアの発表が行われた。Aチームは、「避難先で食料を分け合う際に、乾パンが硬くて食べられない避難者に対して、乾パンを水でふやかして提供するというアイデアがとてもよかった」とのこと。Bチームは、「私たちは食料を分け合う問題で、小麦アレルギーを持っている避難者の対処に苦労した。この解決方法として、アルファ化米とバナナ、野菜ジュースを提供するというアイデアがベストアイデアだった」と、避難者それぞれの事情を汲み取りながら食料を分け合うことの難しさを実感した様子だった。

最後に、京都大学の矢守氏は、「今日の『HIRAQ』体験では、緊急避難所という制限のある環境の中で、どうやったら避難者全員が、満足した食事でお腹をすかさず、かつ安全に体調も崩さず、翌朝を迎えられるかを考えてもらった。今回考えた避難所での食事は、ぜひ実際に食べてみて、ジブンゴトにしてほしい。また、避難所では、それぞれの人が抱えている食事情を知ることも重要になるので、ぜひレスキュー部のみんながリーダーシップをとって避難者に声をかけ、今回のように全員が満足する食事を考え、提供してほしい」と、生徒たちにメッセージを送ってくれた。

三井住友海上では、「HIRAQ」を、地域主催の防災イベントや中学校・高等学校での出張授業・ワークショップなどで展開していく予定。また、今後は、中学校・高等学校での授業展開において、学習指導要領に沿った指導案の作成を検討しており、教員の支援にもつなげていく考え。

三井住友海上=https://www.ms-ins.com/