- Health&Medical2025/08/15 13:44

住友生命、「新型コロナウイルス実態調査レポート」2025、2024年の新型コロナの推計患者数は1500万超でインフルエンザよりも多い

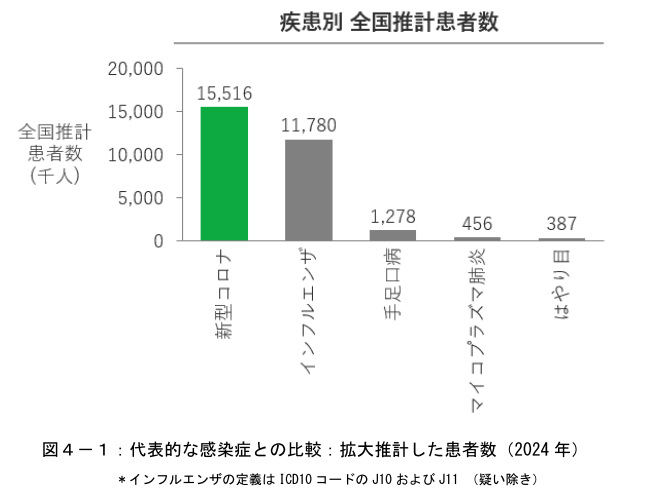

住友生命とJMDCは、健康・生活習慣と新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の関係性および治療実態を示す調査を実施した。その結果、2024年の新型コロナの推計患者数は1500万超で、インフルエンザよりも多いことがわかった。

「新型コロナウイルス実態調査レポート(以下、「同レポート」)」は、2023年5月8日に新型コロナが感染症法上「五類感染症」に移行した後も感染の波が繰り返されている現状を踏まえ、新型コロナの発症および重症化予防・治療実態に関するエビデンスを提供することを目的としている。

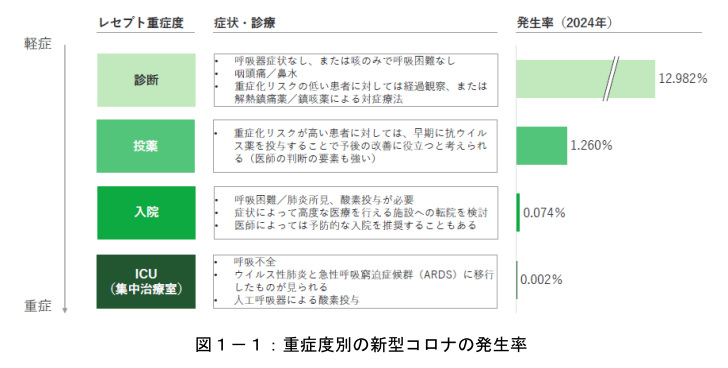

同レポートは、約1000万人の医療ビッグデータを用いた分析であり、リスク因子として、高血圧などの生活習慣病および歩行や睡眠などの生活習慣を用いている。新型コロナの重症度を診断、投薬、入院、ICU(集中治療室)入院の4段階で定義している点、家族人数別の家庭内感染率を解析している点、およびインフルエンザとの比較により新型コロナの治療実態を明らかにした点が同レポートの特徴となっている。

住友生命は、従来の保険会社の姿にとどまることなく、健康増進型保険“住友生命「Vitality」”をはじめとした、さまざまなよりよく生きるサービス「WaaS(Well-being as a Service)(Vitality 健康プログラムを中心とするウェルビーイングに資するサービスエコシステムのこと)」を創出し、新しい価値の提供を目指している。この価値創出を支えるのがデータサイエンスであり、今回の調査結果では“住友生命「Vitality」”を通じた健康増進への取組みが、新型コロナの発症予防・重症化予防に資することを示唆することができた。公衆衛生上の課題である新型コロナのデータを解析し社会に還元することで、生活者一人ひとりの健康を後押しするとともに、社会全体のレジリエンス向上へとつなげていく考え。

新型コロナについては、感染機会減少のための社会的取組みや、予防としての健康増進活動が重要だが、感染時に高額となる傾向のある治療費への備えも重要となる。住友生命グループとしては、グループ子会社のアイアル少額短期保険会社からPayPayほけん専用商品「コロナ治療薬お見舞い金」も提供しており、健康増進活動の支援を通じた予防および、経済的な保障まで多様なサービスを提供している。

利用データは、JMDCが保有するレセプト(入院、外来、調剤)および健診データ(以下、JMDCデータ)を使用した。同社は、複数の健康保険組合から提供されたデータを蓄積している疫学レセプトデータベースを保有しており、2024年の集計対象者数は1000万人に迫っている。

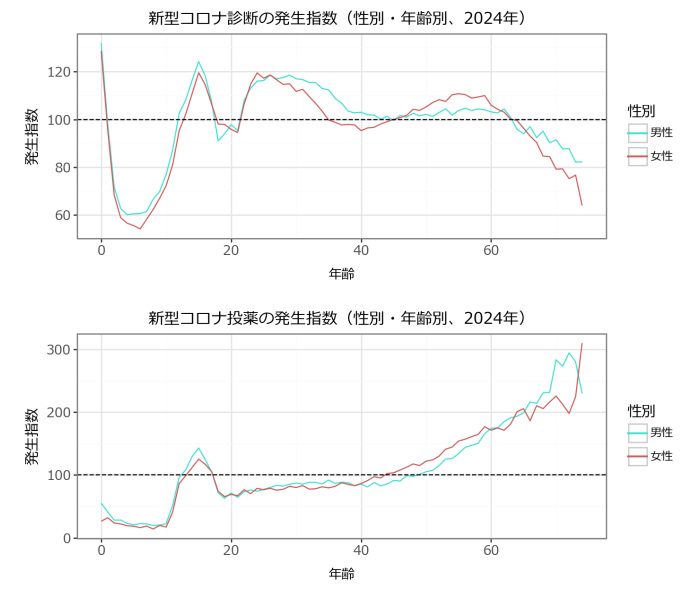

JMDCデータは健康保険組合由来のため、加入者である0歳から74歳までが対象となっており、特に40代と50代が多いことが特徴。一方、定年退職によって健康保険の適用対象から外れるケースが増える60歳以降のデータは減少する傾向が見られる。このため、年齢別のデータ分布には特定の偏りが存在するが、広範な年齢層をカバーしているため、信頼性の高い分析が可能となる。

新型コロナの重症度を把握する目的で、診断、投薬、入院、ICU入院を利用した。2024年の診断発生率は12.98%で、100人中約13人が新型コロナ診断という結果となっている。投薬発生率は1.26%であり、新型コロナの診断を受けた人の内、約10%が投薬治療を受けている。なお、発生率とは、1年間である事象がどれだけの頻度で発生するのかを示す比率。

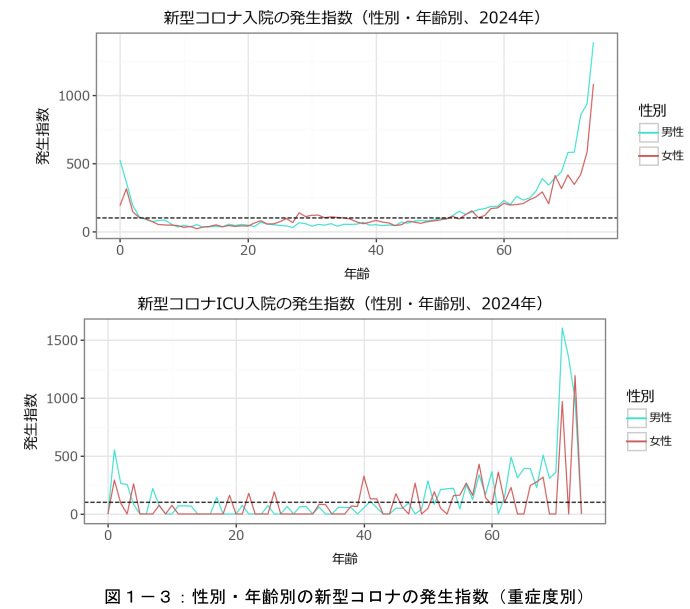

各性別・年齢別に新型コロナの発生指数を比較した。発生指数は、集計対象母集団全体の発生率を100としたうえで、発生率を相対的に表す指標。診断については、幅広い年齢で発生する一方、投薬や入院、ICU入院といった比較的重い状態は高齢の方が発生しやすい傾向にある。

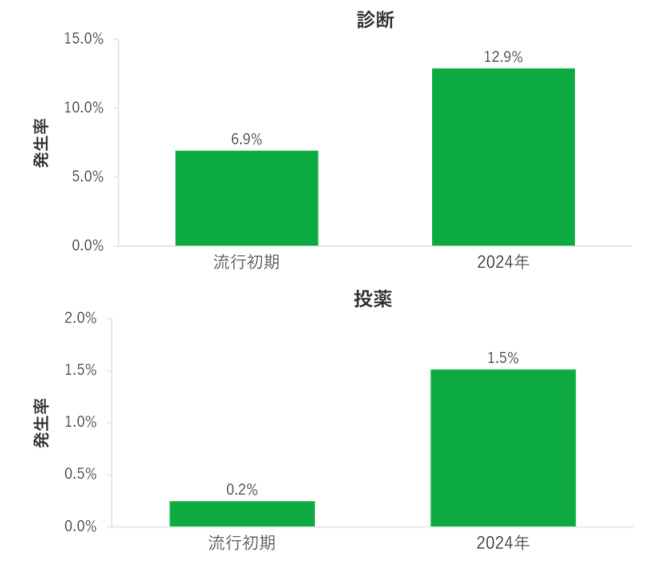

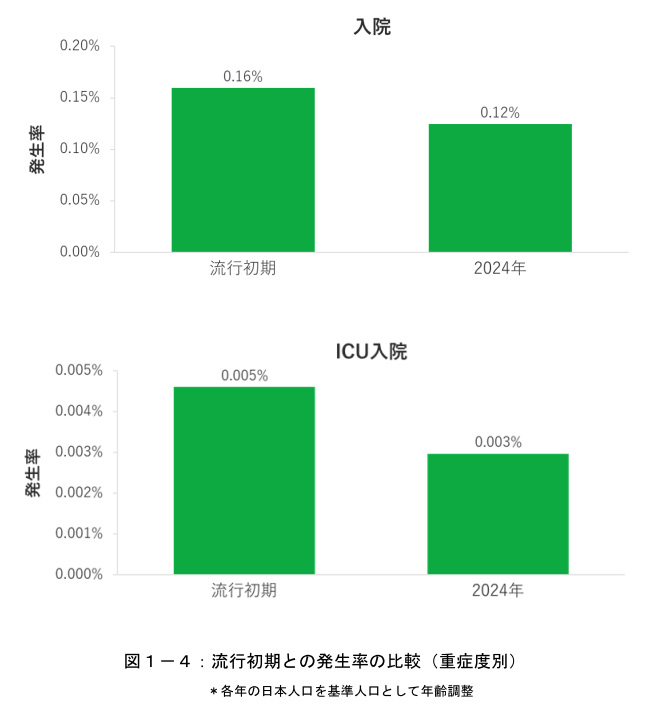

流行初期を2020年から2022年と見なし、当該3年間の平均と2024年の発生率を比較した。新型コロナの流行は、オミクロン株によって爆発的に拡大し、その後は収束傾向にあるといわれるが、診断発生率は五類感染症への移行など社会全体が検査や診療を受けやすい環境へと変化したことなどの影響からか流行初期と比べると増加している。また、投薬発生率も治療薬の普及に伴い増加傾向にある。入院およびICU入院の発生率は減少しているが、これはワクチン接種や治療薬の普及などによるものと考えられる。

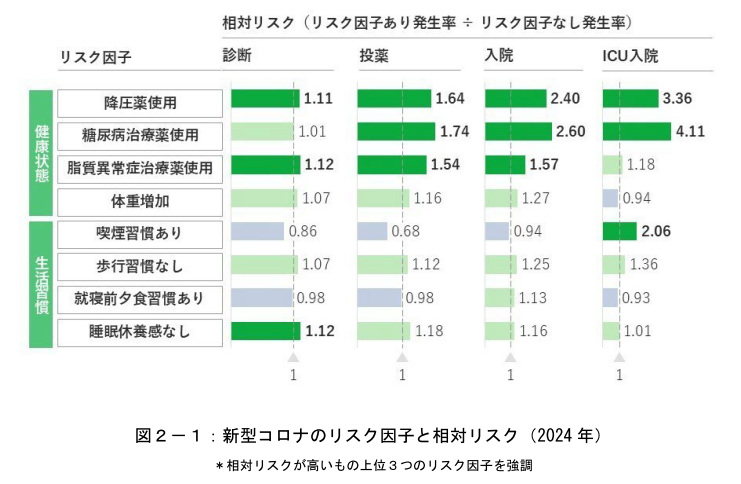

新型コロナリスクと健康・生活習慣との関係性を把握する目的で、健診データの問診項目から4つの健康状態(降圧薬使用、糖尿病治療薬使用、脂質異常症治療薬使用、体重増加)と4つの生活習慣(喫煙習慣あり、歩行習慣なし、就寝前夕食習慣あり、睡眠休養感なし)を用いて、相対リスクを計算した。ここで、相対リスクとは、ある特定のリスク因子にさらされたグループと、さらされていないグループの間で、新型コロナの発生率の比を示す指標。例えば、降圧薬使用者は使用していない人に比べて診断発生率は1.11倍ということを示している。投薬、入院、ICU入院と重症度が増すにつれて相対リスクは大きくなっており、ICU入院の発生率は3.36倍となっている。糖尿病治療薬使用者や脂質異常症治療薬使用者も同様の傾向を示している。一方、喫煙習慣は、ICU入院のみ相対リスクが1を超えている。これは、喫煙の有無によって病院の受診傾向や職業、家族構成などが異なるため、それらの違いが診断発生率などの低下に影響している可能性が考えられる。歩行習慣や睡眠休養感がないと、新型コロナのリスクは高くなる。これは、運動不足や睡眠の質の低下が免疫機能の低下を引き起こし、ウイルスに対する抵抗力を弱めるためと考えられる。

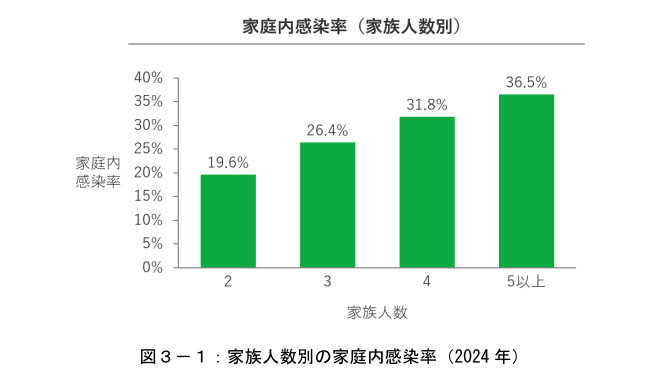

家族人数が増えると、家庭内感染率(家族内で誰かひとりが感染した場合に他の家族が1人以上感染する確率)は増加する傾向にある。一般に、世帯人数が増えると食卓・浴室・トイレなどの共有スペースでの接触機会が増加する。特に、子育て世代などの人数の多い世帯では、家庭内感染リスクが高いことを認識し、備えておくことが重要。また、高齢者など免疫力が低い家族がいる場合、感染の影響が深刻化する可能性がある。家庭内感染率を減らすためにも、新型コロナ禍に培った感染症対策の徹底が求められる。

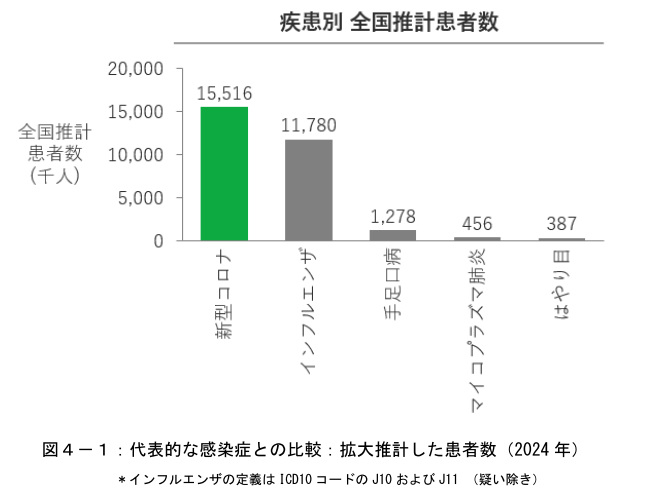

2024年日本人口を用いて拡大推計(75歳以上の患者数は70~74歳有病率で推計)すると、2024年に新型コロナ患者数は1500万人超と、インフルエンザ患者数を上回っている。ワクチン接種や治療薬などは普及しているものの、感染力はインフルエンザより高く依然として公衆衛生上の重要な課題となっている。

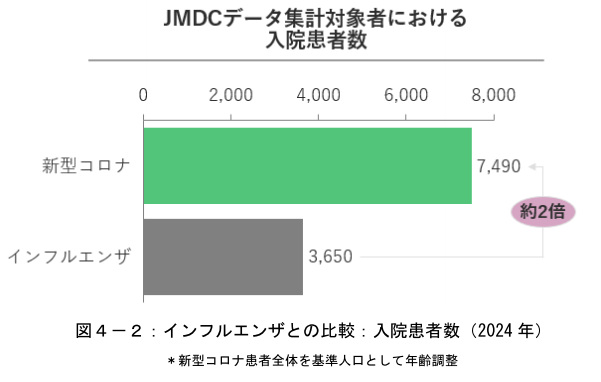

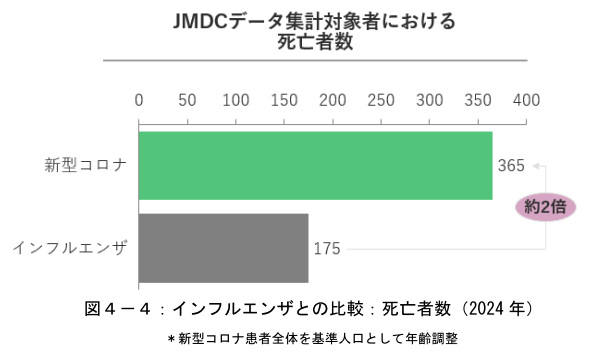

2024年の集計対象者でみると、新型コロナ入院患者数はインフルエンザ入院患者数の約2倍となっており、重症化しやすい疾患であることを物語っている。

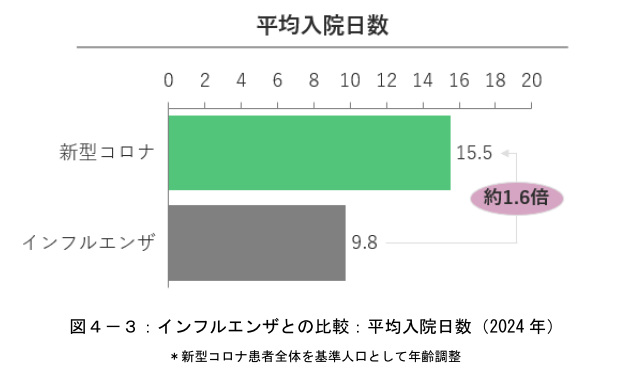

同様に、新型コロナの平均入院日数はインフルエンザの平均入院日数よりも長く、約1.6倍となっている。これも、新型コロナの方がインフルエンザよりも重症化リスクが高い感染症であることを示唆している。さらに、新型コロナの死亡者数はインフルエンザの死亡者数に比べ、約2倍だった。死亡に至るリスクを防ぐ意味でも、適切な治療・投薬を受けることが重要となる。

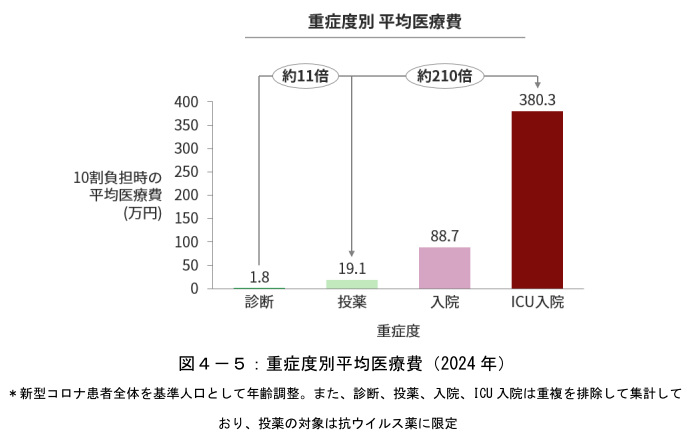

新型コロナの重症度が高まるほど平均医療費は増加する傾向にある。患者や医療制度への負担を抑える意味でも、早期治療が欠かせない。

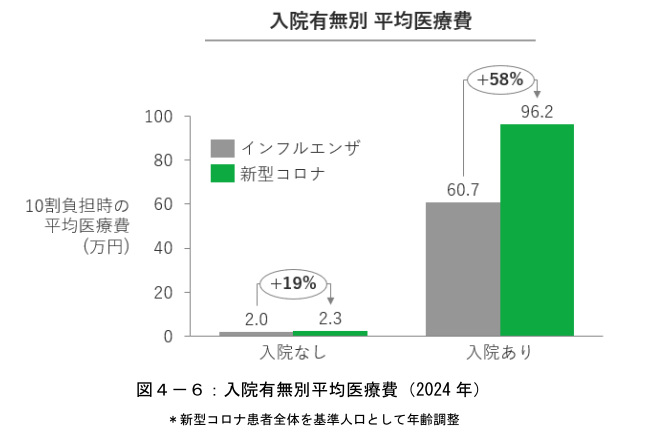

新型コロナの方がインフルエンザよりも平均医療費は高くなる傾向があり、重症度の高い入院あり群ではより顕著になる。

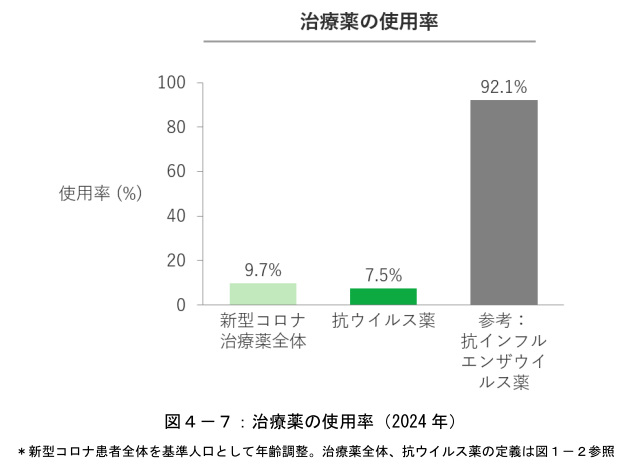

新型コロナ治療薬全体の使用率は約9.7%、抗ウイルス薬に限定すれば使用率は約7.5%となっている。診断された人の内、約10%が投薬治療を受けている。

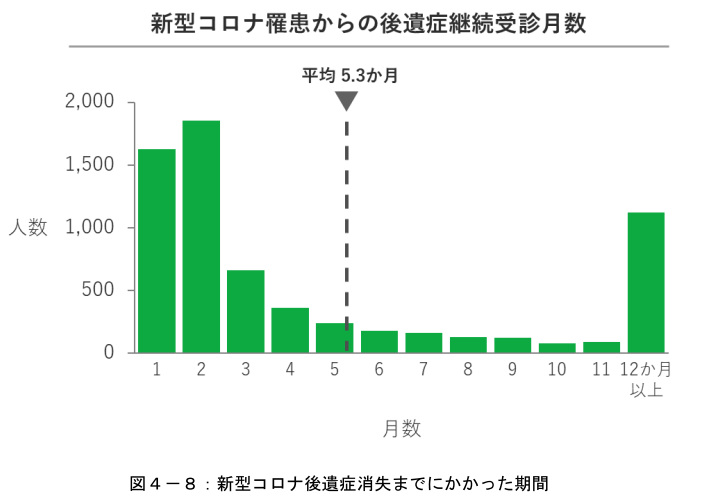

2023年に新型コロナで病院受診した人を2024年末まで追跡し、最も古い新型コロナ受診月から直近の新型コロナ後遺症(ICD10:U09)による受診までの期間を「コロナ罹患からの後遺症継続受診期間」と見なして、月数を集計すると平均5.3ヵ月となった。新型コロナ後遺症が長引くと、医療費の負担も増加するため、患者や医療制度にとって課題となる。