- Study&Work2025/09/29 20:44

摂南大学、むむプ「能登×摂南プロジェクト」で被災地の支援活動を実施、今年は「のと復耕ラボ」とコラボした復興支援も展開

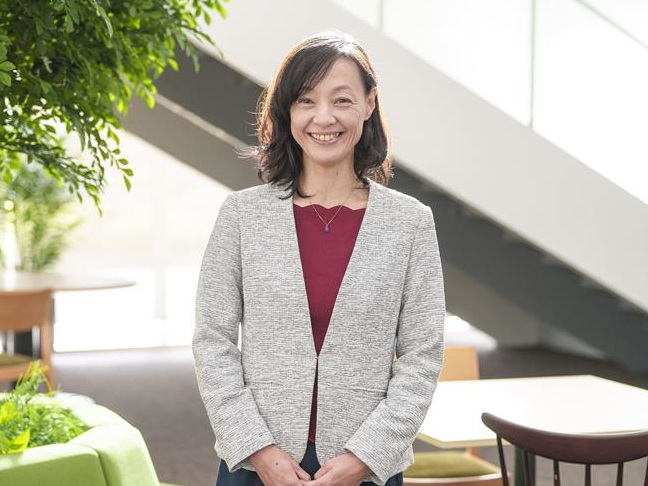

今年、開学50周年を迎えた摂南大学(所在地:大阪府)は、開学50周年記念事業として「挑む、楽しむ。」プロジェクト(愛称:むむプ)を発足し、これまでに計27のプロジェクト活動を展開している。その一つで、能登半島地震の被災地支援に取り組む「能登×摂南プロジェクト」では、8月21日から25日に現地での支援活動を実施。昨年に続き被災家屋などから救出された輪島塗を洗浄・保管する活動に加え、今年は、「のと復耕ラボ」とコラボした復興支援として、「のと古材レスキュー」や「倉庫づくり」にも取り組むなど活動の幅を広げている。そこで今回、「能登×摂南プロジェクト」を担当する摂南大学 理工学部住環境デザイン学科 准教授の榊愛先生とプロジェクトメンバーの学生3名に、同プロジェクトの取り組み内容や被災地での復旧・復興支援活動の様子などを聞いた。

「むむプ」は、摂南大学の学生・教職員が自らの大学を誇りに思い、地域から愛される大学となることを目指し立ち上げたプロジェクト。“挑む、楽しむ”というフレーズは、学生・教職員へのアンケートや若手教職員の意見から生まれ、摂南大学の魅力や目指す姿を表現している。昨年から合計27件のプロジェクトが活動しており、地域や企業との連携、学生の成長につながる多種多様な取り組みを展開している。摂南大学は、9学部17学科、および6研究科を擁する総合大学だが、「むむプ」の各プロジェクトには学部・学科・学年を問わず、どの学生でも参加することが可能となっている。

このプロジェクトの中で、能登半島地震の被災地支援に取り組んでいるのが「能登×摂南プロジェクト」だ。同プロジェクトを立ち上げたきっかけについて、摂南大学 理工学部住環境デザイン学科 准教授の榊先生は、「もともと私は防災専門ではなかったが、熊本地震が発生した頃から防災関係の先生と一緒に防災の研究・調査を行っていた。そして昨年1月、能登半島地震が起こったあと、現地にボランティアがなかなか入りづらい状況が続いていることを知り、学生と一緒になって被災地の支援活動ができないかと考え、『むむプ』において『能登×摂南プロジェクト』を立ち上げた」と語る。

同プロジェクトの初年度の活動としては、能登の伝統文化の保護と継承を目指し、能登半島地震発生後に被災家屋から救出された輪島塗の漆器などを洗浄する活動を実施。能登の誇る伝統工芸である輪島塗を新しい持ち主につなげるように整えることで、震災の記憶と持ち主の想いをつないでいくことを目指した。昨年8月23日から27日には、能登にある「しおやす漆器工房」を訪問し、輪島塗について学ぶとともに、農家民宿群「春蘭の里」で275膳の輪島塗を洗浄して整理した。また、現地での経験を冊子にまとめ、能登の情報を発信するなど、継続して能登の伝統を守る活動を行っている。

そして、今年度の「能登×摂南プロジェクト」では、昨年と同様に被災家屋から救出された輪島塗を洗浄・保管する活動に加え、能登・三井町を中心に復耕活動を行う民間団体「のと復耕ラボ」とコラボし、新たな支援活動に取り組んでいる。この背景について榊先生は、「昨年度のプロジェクトは、募集期間が短かったこともあり、約10名で支援活動を行ったが、今年度の募集では予想を上回る応募があり、30名を超える学生がプロジェクトに参加してくれた。メンバーが増えたことで、新しい支援活動に取り組めるようになった」とのこと。「また、能登半島地震の発生から1年以上が経過し、徐々に復興に向けた動きも出始めていることから、今年は復旧だけでなく未来につながる活動をしたいという想いもあった。そこで、『のと復耕ラボ』とコラボし、『のと古材レスキュー』『倉庫づくり』『森づくり』の3つの活動に取り組んだ」と、今年は復興支援にも活動の幅を広げたと強調した。

今年8月21日から25日の5日間にかけて行われた能登でのプロジェクト活動には、学生・教員合わせて総勢36名が参加。被災地に初めて赴く学生も多かったことから、まずは地震と津波で大きな被害を受けた珠洲市宝立町を訪れ、観光名所の見附島や町内の現状を視察すると共に、被災経験者とのトークディスカッションを行い、災害発生時の状況や復旧・復興への想いを共有した。3日目からは2つのチームに分かれ、Aチームは「のと復耕ラボ」とコラボした復興支援活動、Bチームは昨年同様に「春蘭の里」で輪島塗を洗浄して整理・保管する活動に取り組んだという。

「今回、私は教員メンバーとしてAチームを担当した。『のと復耕ラボ』とのコラボによる具体的な活動内容としては、『のと古材レスキュー』では、震災の影響で解体される予定の2軒の古民家から、貴重な古材や大切な小道具をレスキューする活動を実施。築100年越えの古民家からは、床材や美しいガラスの入った建具などをレスキューした。もう一軒の古民家からは、立派な欄間や大切な家財などを救い出した。また、『倉庫づくり』は、レスキューした古材や家財が増加し、既存の倉庫が一杯になってしまったため、空き家を新しい倉庫として整備する活動。当日は、もともと箸工場だった建物を倉庫として使えるように整える作業を支援した。『森づくり』では、森から伐採された木の皮を剥いで、小屋を作る準備をサポートした」と、新たに取り組んだ復興支援活動の内容について説明してくれた。

実際にAチームのメンバーとして、「のと古材レスキュー」と「倉庫づくり」に参加した摂南大学 経学学部1年生の田中龍士さん、大石悠仁さん、嶋田恒星さんに、今回の活動を通じて感じたことを聞くと、田中さんは、「被災地の人たちは、みんな苦しくて大変な思いをしているはずなのに、支援活動に取り組む自分たちのことをすごく気遣ってくれて、周りの人を思いやることの大切さを感じた。また、このプロジェクトに参加するまでは、能登のことはあまり知らなかったが、実際に現地を訪れてみて、豊かな自然や美味しい食ベ物、伝統的な工芸品など、能登にはたくさんの魅力があることを知ることができた」と、能登の人・自然・文化などさまざまな魅力に触れることができたと話す。

大石さんは、「僕は石川県出身なのだが、これまで能登にはなかなか行く機会がなかった。今回、のと古材レスキュー活動に参加して、貴重な古材や家財を救い出す中で、古民家の人たちと深く関わり、能登の人はみんな心が温かいなと感じた。また、珠洲市を訪れた際には、僕の実家周辺の被災状況と比べて、想像以上に深刻な被害を受けていて、同じ県なのにと複雑な気持ちになった」と、能登の人たちの心の温かさと共に震災の爪痕の大きさを実感したという。

嶋田さんは、「僕も珠洲市の視察に行ったときに、初めて被災地の現場を目の当たりにして、その光景に衝撃を受けた。のと古材レスキューや倉庫づくりの活動では、摂南大学のプロジェクトメンバーだけでなく、『のと復耕ラボ』のボランティアメンバーとも協力して作業を行ったが、みんな親切で、とてもやりやすかった。今回の被災地での復興支援活動は、今まで行ってきた清掃のボランティア活動とは空気感も違っていて、すごくいい勉強になった」と、一般のボランティアメンバーと協力しながら支援活動をしたことは、自身にとって貴重な経験になったと述べていた。

印象に残った出来事としては、「のと古材レスキュー活動で床材を剝がしたら、床下に約1mの空間があって、ちょっと危なかった」、「震災の影響で家財のガラスが割れやすくなっていたので、救出する際には慎重に運んだ」、「古民家ならではの欄間や古い時代の木箱など、能登の伝統工芸品を間近で見ることができて感動した」、「倉庫づくり活動では、トイレだった部屋が泥などですごく汚れていて、ニオイもきつくて、清掃するのがすごく大変だった」といったエピソードを教えてくれた。

今回のプロジェクト活動での経験を、今後の大学生活や将来にどのように活かしていきたいかを聞くと、田中さんは、「このプロジェクトに参加して、被災地の抱える課題を解決するためにはどうしたよいのか、考える力が身についたと感じている。この力を大学での勉強や生活にも活かしていきたい。また、現地での被災者との交流が、自分の心の成長にもつながったと思っているので、今後も積極的に被災地支援活動に参加していきたい」と力を込める。大石さんは、「今回初めて被災地支援活動に参加して、大変なことも多かったが、引き続き、このプロジェクトに関わっていきたいと思っている。万が一、新たな災害が発生したときには、いかに早く被災地に向かう行動に移せるかが大切になるので、これからの大学生活ではこうした行動力も養っていきたい」との考えを述べた。嶋田さんは、「能登半島地震は誰もが知っている大きな震災だが、被災地の現状や支援活動についてはあまり知られていないように思う。今回のプロジェクト活動を通じて、能登の実状を知ることができたので、今後は『のと復耕ラボ』などでの復興支援活動やボランティア募集などを、もっと多くの人に伝えていく必要があると考えている。僕自身は、被災地復興のためになんでもできるようになって、こうしたプロジェクト活動を他の被災地にも展開していきたい」と意欲を語った。

最後に榊先生は、「能登でのプロジェクト活動を無事に終えることができて、まずはホッとしている。今後は、学生メンバーそれぞれが能登での被災地支援活動で体験し、学び、感じたことを自分の言葉でアウトプットしていくフェーズになる。SNSで発信したり、友人や家族、周りの学生に話したり、様々な方法で多くの人に伝えていってもらいたい。また、現地での支援活動もこれで終わりではなく、今年度中に、短期間でも再び能登を訪れる機会を作っていきたい」と、情報発信力を持つ学生と共に、引き続き能登での被災地支援活動に取り組んでいく考えを示した。

摂南大学=https://www.setsunan.ac.jp

「挑む、楽しむ。」プロジェクト(愛称:むむプ)=https://www.setsunan.ac.jp/50th/mumupu

- #「挑む、楽しむ。」プロジェクト

- #イベント

- #しおやす漆器工

- #のと古材レスキュー

- #のと復耕ラボ

- #むむプ

- #倉庫づくり

- #古民家

- #復興支援活動

- #摂南大学

- #春蘭の里

- #石川県

- #能登×摂南プロジェクト

- #能登半島地震

- #輪島塗

- #開学50周年