- Drink&Food2025/11/14 22:02

富士経済、サプリメントの国内市場調査、2025年見込では2024年比0.4%増の1兆876億円と予測

総合マーケティングビジネスの富士経済は、2024年は一部サプリメント商品での健康被害問題によって10年ぶりの縮小となったほか、制度開始以降拡大をけん引してきた機能性表示食品がガイドライン改定によって過渡期を迎えているサプリメントの国内市場を調査した。その結果を「H・Bフーズマーケティング便覧 2026 No.1 -機能志向食品編-」にまとめた。トピックスとして、市場をけん引した機能性表示食品は拡大続くも伸びは鈍化し、2025年見込(2024年比)では、サプリメントの国内市場は1兆876億円(0.4%増)と予測する。市場は回復に転じ微増も、前年に離脱した顧客の回帰は緩やかで、スポーツサポートのほか、若年層向けの商品が多い美容効果も好調が明らかとなった。

この調査では、H・Bフーズ(健康(Health)の維持増進・回復や美容(Beauty)を目的に飲食する何らかの効能・効果(機能性)を期待できる・期待されるイメージをもつ食品)のうち、サプリメント(機能志向食品)を29の訴求効能別に市場を捉えた。また、サプリメントの保健機能食品別(トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品)やヘルスクレーム別の動向を分析した。

サプリメントの国内市場では、コロナ禍の収束に伴って健康ニーズに落ち着きがみられたことや、通信販売を中心とした新規顧客の減少などで市場が停滞しつつある中、2024年は一部サプリメント商品での健康被害問題によるサプリメントへの信用低下に伴い、カテゴリー問わず定期購入の解約や広告のレスポンス低下などがみられ、需要減退により市場は2014年以来のマイナスとなった。

2025年は、コロナ禍明け以降インバウンド需要の好調が継続しており市場は回復に転じるものの、離脱した定期顧客の回帰が弱いため微増にとどまるとみられる。参入企業のなかでは、販路の拡大によって新規顧客獲得につなげるなど復調するケースもみられるが、多数の定期顧客の需要に支えられていた大手サプリメントメーカーでは回復が遅れるケースもみられる。

訴求効能別では、コレステロール対策やそれに近い訴求である生活習慣病予防関連が苦戦している。ダイエット関連では、ダイエットコーヒーなど食事制限を必要としない手軽さが人気な抑制系・燃焼系ダイエット商品が好調なものの、肥満症治療薬などより効果期待感の高いメディカルダイエットへの需要流出がみられる。一方で、プロテインブームが継続しているスポーツサポート、若年層向けの商品が多い美容効果などが好調である。

形状別では、グミ形状の商品が高い伸びをみせるなど、普通の加工食品の形に近い商品が需要を取り込んでいる。メインターゲットであるシニア層のサプリメント離れが危惧される中、SNSのプロモーションなどによって若年層の需要を獲得しているグミは今後も伸びが期待される。

2015年の制度開始以降、サプリメント全体の成長をけん引していたが、嗜好性が低く機能訴求がメインとなるサプリメントでは類似商品が増加しているため競合が激化し、近年は伸びが鈍化している。2024年は健康被害問題によるイメージダウンもあり、さらに市場の伸びは緩やかになった。

2025年は、ガイドラインの改正などもあり、メーカーでは既存商品の販売継続を優先して進めたことから新商品展開の動きは鈍化している。また、販売継続のためには機能性に関する自己点検や再評価が必要となったことから、商品展開数が多い大手メーカーでは商品整理を進め、一部商品の販売を終了するケースも出ているため、市場は微増にとどまるとみられる。しかし、成分名で指名買いされるような話題性のある成分でない限りは、メーカーにとって機能訴求による商品価値の提案が最も有望な方法であることは変わらないため、今後も小幅ながら市場拡大が続くとみられる。

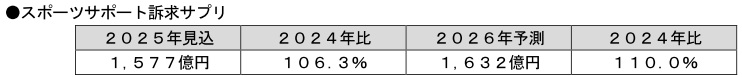

スポーツサポート訴求サプリは、プロテインやアミノ酸などを配合し、運動時のパフォーマンス向上や運動後の回復サポートなどスポーツシーン訴求商品を対象とする。なお、運動を伴わない痩身やダイエットをコンセプトとした商品や日常的な基礎栄養の摂取を目的としたプロテインは含まない。

2015年以降にプロテインブームが発生してライトユーザーやスポーツをしない層の需要を取り込むことで市場は大幅に拡大した。2022年頃からブームが一段落したほか、ライトユーザーの離脱やプロテインドリンク、プロテインヨーグルト、豆腐バーなどへの需要の分散もみられ、市場の伸びは落ち着きつつある。

2025年はライトユーザーの離脱は続いているものの、一方で新規ユーザーの増加や既存ユーザーのヘビーユーザー化もみられることから需要は堅調であり、安定した市場の伸びが予想される。しかし、消費者がコストパフォーマンス、味、スペックを比較しながら、ブランドを絞ることなく常に回遊する傾向が高く、新規参入と同時に既存企業の需要を奪い急成長する企業がみられる一方で、すぐにブランドが切り替えられることから、シェア争いや価格競争が激しく、将来的な市場の弱体化も懸念される。

成分別では、プロテインが8割弱を占めている。ブームが一段落したものの、安定した伸びが続くと予想される。また、アミノ酸は疲労回復などを目的にプロテインとは異なる需要に支えられており、緩やかながら拡大している。このほか、クレアチン、クエン酸、HMBなどがあるが、その中でも、プロテインブームで増加したヘビーユーザーが筋肉増強目的でプロテインだけでなく+αの成分を求める際の受け皿としてクレアチンが伸びている。

チャネル別には、プロテインが重くかさばることから、利便性が高い通信販売や仮想ショッピングモールなど通販企業向け卸の構成比が高く、合わせて市場の50%近くを占める。特に、新興企業では通信販売のみで開始するケースも多い。またスポーツジム、スポーツ用品店、ディスカウントストアなどのチャネルもあり、特にスポーツジムがプロテインをPB展開するケースが増えているほか、ジムに設置されるサプリメントサーバーが普及しつつあり、新たなチャネルとして注目されている。

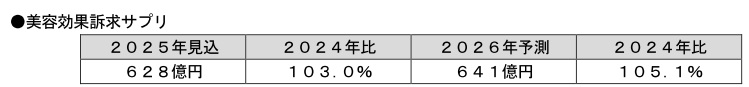

美容効果訴求サプリは、コラーゲン、プラセンタ、ヒアルロン酸などの成分を含有し、内服による美容効果を訴求する商品を対象とした。

2024年は、飲み物や料理に溶かして摂取するコラーゲンパウダーが日常生活での取り入れやすさもあり好調だったものの、全体では広告投下の抑制がみられ市場の伸びは鈍化した。2025年は、引き続きコラーゲンパウダーが好調なことに加え、ビタミンC配合商品が比較的若い層に注目されたことから、市場は拡大が続くとみられる。

成分別では、コラーゲンやヒアルロン酸などの認知度の高い美容成分を中心に需要を獲得している。市場の4割弱を占めるコラーゲンは、美容だけでなく健康の維持にも重要な成分として知られていることから、高齢化の進行によりターゲット人口の増加に伴う需要獲得が期待される。ヒアルロン酸は、肌への水分保持能力を高めるといったヘルスクレームの機能性表示食品の割合が高く、2025年は全身の乾燥対策をうたった広告の投下が増えている。また、ビタミンCが、リポソーム化による吸収率向上に着目した化粧品が若年層を中心に注目されたことを背景に、サプリメントにおいても新商品の投入が活発化しており、市場の拡大をけん引している。

[調査方法]

富士経済専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、社内データベースを併用

[調査期間]6月~9月

[小売価格]

書籍版:19万8000円

書籍/PDF版セット:23万1000円

書籍/PDF+データ版セット(全体編):25万3000円

ネットワークパッケージ版:39万6000円

(すべて税込)

- #2024年比

- #2025年見込

- #H・Bフーズマーケティング便覧

- #サプリメント

- #スポーツサポート

- #伸びは鈍化

- #健康被害問題

- #国内市場

- #富士経済

- #市場は回復に転じ微増

- #市場をけん引

- #機能性表示食品

- #総合マーケティングビジネス

- #美容効果

- #若年層向け